インビザラインのレッドプロバイダーとは?

レッドプロバイダーというのは、インビザライン社が提供しているプロバイダーステイタスのひとつで、一定数以上のインビザライン症例を行った実績がある歯科医師・歯科医院に与えられている称号です。具体的には過去1年間の症例数が、例えば20症例とか50症例など、インビザライン社にマウスピースを依頼した数を、インビザライン社が独自に定めたランク制度に基づいた呼称です。しかし、これはあくまでインビザライン社へマウスピースの作成を依頼した数の目安です。数が多いからといって、治療の質が保証されているわけではありません。

マウスピース矯正のマウスピースを製造する会社は何社あるでしょう?

日本国内でマウスピース矯正(アライナー)を製造・提供している会社は、少なくとも10〜20社程度存在しています。イン症例数が多くても、ひとつひとつの症例に丁寧に取り組んでいるかがカギです。ビザライン社は世界的なパイオニアで、少し前まで日本でシェア約80%でした。(製造は海外で行われています。)ただ少しづつシェアは落としているようです。アソアライナー、クリアアライナー、Oh my teeth、アクアシステム、など日本のメーカーの他、韓国や中国のメーカーも参入し1強の時代ではなくなりました。1つのメーカーの独自の称号が意味を持つ時代ではなくなってきています。

矯正治療を受ける上で、本当に大切なことは何か

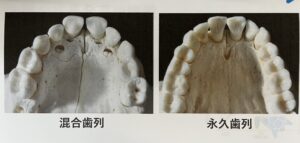

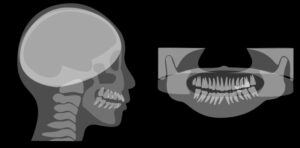

患者さんが矯正治療を受けるうえで本当に重要なのは、診断です。なぜ歯並びが乱れているのか?

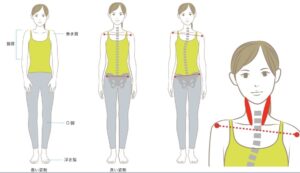

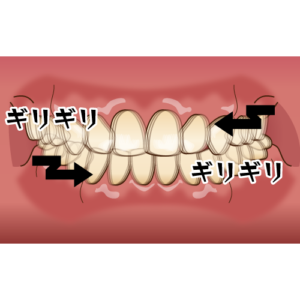

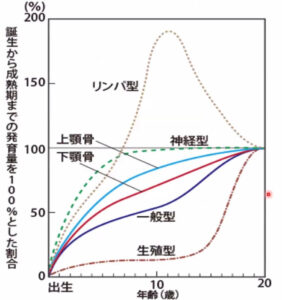

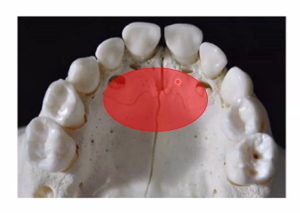

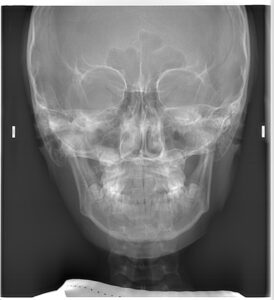

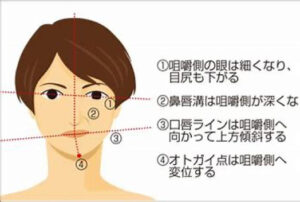

骨格?舌癖?呼吸?成長不足?何が原因でそうなっているのかを様々な資料から読み取り、原因を突き止めなければなりません。単なる歯の位置だけの問題ではないからです。原因を取り除かないと根本的な解決ができません。多くの数を見ることで得られる経験も大切ですが、ただ並べるのではなく顎関節や姿勢など全身を含めて診査診断できなければなりません。見た目の歯並びだけでなく、全身との調和を考えた診断できるかが最も大切なことです。ですから当院では顔の写真、全身の写真も撮影させていただきます。身体の歪みを極力取ってから身体能力の差も確認し、その時の噛み合わせの位置を組み込んで治療計画を立案します。

診断の次に、治療計画をどう立てるかということになります。

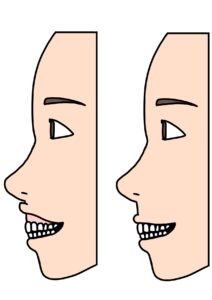

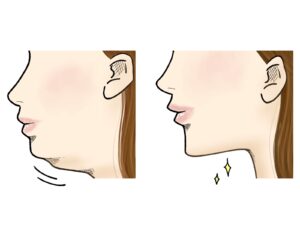

歯を動かす距離(量)を把握しなければなりません。たとえば上顎前突で前歯を下げたい場合、どのくらい下げる必要があるのか。そのためには抜歯が必要なのか不要なのかの判断。抜歯をしないのであれば、歯を動かすスペースをどのように獲得するのか。顎を拡大するのか、歯を少し削るのか。抜歯するのであれば無理なく動かせるのかどうか(移動量が大き過ぎないのか)骨の幅の中に収まって動かせるかどうか。最終的に歯の軸が噛み合わせの面に垂直になる動きにできるか。歯を正すのに難しい動きはあるのか、あればどのようにするのか。無駄な動きを無くすため、動かす順番をどうするのか。などなど、骨の中で歯の根がどう動くかを予測して、合理的に動かしていく必要があります。必要に応じてTAD(ミニスクリュー)やMSEなどの選択肢も考えないといけません。

体全体との調和を考えた矯正治療

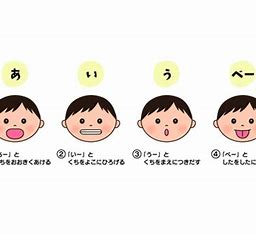

当院では、専門医やプロバイダーの“肩書き”よりも、骨格や歯の位置、噛み合わせや癖までしっかり診断して、身体に無理なく、長く健康を維持できる治療をご提案しています。歯だけを見ずに、全身のバランスや将来の成長まで含めた矯正治療を考えています。きれいに並んでも、体と調和していないでは意味がありません。あなたの体に合った“設計図”を一緒に作っていきましょう。舌の使い方や呼吸のクセが歯並びに影響していることもあります。そちらの訓練も必要になります。

マウスピース矯正の歯の移動に関して気をつけているポイント

マウスピース矯正は、歯の動かし方において設計・制御・患者協力度の三位一体の配慮が不可欠です。ワイヤー矯正とは全く異なります。材料特性を把握した動きを治療に組み込まなければなりません。

移動量は1ステージあたり 0.25~0.33mm以下

マウスピースは弾性変形による圧力で歯を動かすため、一度に動く量を多くしすぎると適合不良を起こします。動きが再現されやすい計画にしなければなりません。基本的に1ステージ0.25mm程度が推奨されています。歯を出す動きや歯を回転させる動きは、難易度が高いので気を配らなければなりません。

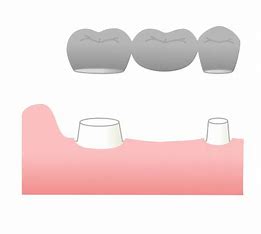

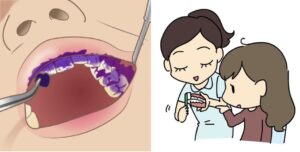

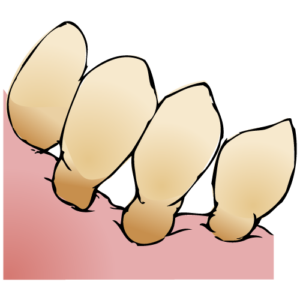

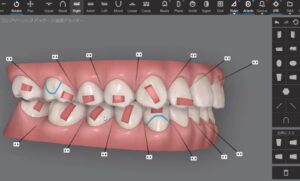

歯に力を伝えるためのアタッチメント設計

マウスピースだけでは歯の面に引っ掛かりがないので、歯に動かす力が加わりません。動かす歯に対して歯の表面に力を加えるための小さな白い材料を歯の表面に付けます。これをアタッチメントと言います。どのような位置に歯を動かしていくかを考えてアタッチメントの位置と形、大きさを設計します。動かさない歯にも、不要な反作用の力を打ち消すために、アタッチメントを設置します。反作用の力がどう発生するかも考えなければなりません。

歯根の位置のコントロールを意識

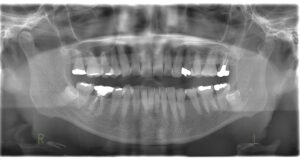

ワイヤーも同じですが、マウスピースは歯冠に接触するだけで、歯の根の向きをコントロールするのは矯正治療ではが難しい。ただしマウスピース矯正ではCTによる根尖位置の確認ができるので、歯の根の並びや方向を意識した調整ができます。最初から歯の根の傾きを想定した動き方を設計に反映させます。

骨幅の許容範囲を超えない歯列の拡大を設定する。

歯を並べるスペースを確保するために歯列を拡大することがあるのですが、歯根が骨から飛び出るリスクがあります。CTにより骨の確認ができるのでこれを確認しながら治療を進めていきます。

IPR(ディスキング)を適切に決める

歯を並べるスペースを作るために、歯の間を削る処置が必要があるかどうかをシュミレーションします。シミュレーションで正確なIPR量を計算します。一か所で0.2~0.5mmが一般的です。エナメル質内に留めます。

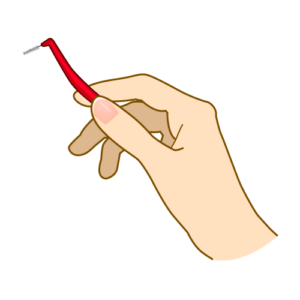

装着時間(1日22時間以上)の徹底

ワイヤー矯正と違い、アライナーの力は装着している間にだけかかります。装着時間が不足すると、治療計画通りに歯が動きません。計画通り治療が進まない最大の原因です。適合をピッタリさせるようにアライナーチューイーという材料を使うことを装着時に使用することを習慣化してもらいます。

肩書きではなく、中身で選ぶ時代へ

このように、肩書きは一定の経験や症例数を積んできた証です。しかし、実はそれだけでは本当に安心・安全な矯正治療ができるとは限りません。肩書きやステイタスは参考にはなるけれど、それだけでは不十分です。本当に大切なのは患者さんに合った正確な診断と歯を動かすための設計力と実現可能な計画づくりこそが成功のカギです。根本の原因と体全体のバランスを考慮したうえで、無理なく長く安定する治療計画を立てることが何よりも重要です。

矯正治療で本当に大切なのは、ただ歯を並べることではありません。

シミュレーションの見た目だけでなく生物学的な根拠に基づき、CTやレントゲンを分析に活用して診断に活かし、患者の成長、癖、生活習慣を考慮できるかが重要です。大切なのは「診断」と「治療計画」の質、ということになります。歯だけを並べることはたやすいのですが、全身の健康ということを考えた治療ができる歯科医を選ぶとよいでしょう。