歯を失った、あるいは歯を失われてそのままにしている部分を補うための方策として、ブリッジ、義歯、インプラント、歯の移植が考えられます。

目次

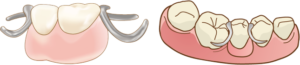

失った歯が1本からすべて無くなったときまで対応できるのが義歯です。

失われた数や部位を問わず対応することができます。歯が全くない状態を無歯顎と言います。無歯顎になると固定源がありません。歯茎の上に乗っている状態です。歯は舌、頬、唇の間にはさまれた僅かな空間に植立しています。それらの筋肉が動いても力が及ばない隙間に人工の歯を並べます。歯茎と義歯の間に唾液が入りますが、その唾液の僅かな表面張力で浮かないようにしています。引っ付く面積が大きければ大きいほど外れにくくなります。重度の歯周病などで歯が失われ、顎の骨が少なくなった状態で総義歯を作成すると安定しづらいです。

義歯安定剤を使ってよいのか

顎の骨が噛みしめなどにより部分的に尖っていることがあります。そのような無歯顎や、顎の骨との接触面積が少ない無歯顎では義歯の安定が難しいのです。解剖的に不利な条件の無歯顎や、大多数の歯が失われた部分義歯では義歯安定剤を用いることで義歯の安定を図ることがあります。歯茎と接触する側に義歯安定剤を一層薄く敷きます。厚く敷いてしまうと噛み合わせが変わるのと、顎の骨を傷めることになるので注意してください。

部分義歯

歯が一本だけ残っている状態から、一本だけ失った状態までに対応するのが“部分入れ歯”です。残っている歯を支えとして義歯を安定させます。安定のさせ方として歯にわっかをかけます。少し大きな木を抱え込むイメージをしてください。手がわっかです。木が歯です。手を強く絞れば外れづらくなります。一本より数本あった方が外れづらくできます。失った歯が多くなれば歯だけで支えていると負担がかかるので、顎の土手にも参加してもらって義歯の動きを小さくします。ですから失った歯が多くなればなるほど入れ歯は大きくなります。

最初に入れた入れ歯には異物感を感じる

顎から直接歯がでているのと、歯茎の上に人工の歯を乗せるのでは大きさが全く違います。大きく感じます。人間の適応力はそれなりで、やがて慣れることが多いです。総入れ歯は大きいですが、されている方は慣れてらっしゃるし発音もおかしくないです。でも初めて義歯を入れるとそれが1本でも違和感、異物感を感じます。慣れる方が多いのですが、慣れなくて外してしまう方も多くいます。歯を多く失ってから初めて義歯を入れると大きな義歯を入れることになるので、慣れるのにかなり苦労されると思います。

総入れ歯の機能回復は1/4

天然の歯が全て残っている時の最大咬合力は50~60㎏(一説には自分の体重分とも)、総義歯では15㎏と言われています。良くて1/3くらいです。下顎の奥歯(親知らずを除いて)片側が2本失われると咀嚼効率が、すべて残っている状態と比べると1/2~2/3くらいになることが報告されています。となると、反対側で噛むようになりますから、そちらに負担が行きダメージが蓄積されます。のみならず顎の関節にも良いことはありません。顎関節症の原因とも、顔の歪みにもつながります。歯を初めて失った時にこれ以上歯を失わないようにすることが大切です。固定式の選択がこれらのことからよいと思います。ただ義歯の良い点は、ほぼ歯を削らない、という点です。

義歯のもう一つの問題

部分義歯の平均使用年数は3年で70% 5年で40%です。言い換えると義歯の平均寿命は約4年です。わっかのかかっている歯の虫歯になる率は4年で93%、つまりほとんど虫歯になるということになります。

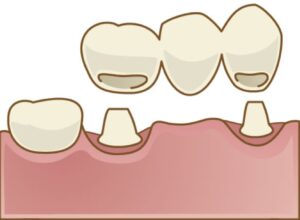

ブリッジの平均使用可能年数は約8年

一番後ろの奥歯を失った場合、ブリッジという選択はできません。ブリッジは両端に歯が無いと基本的にできない治療です。親知らずがあったとしても斜めに生えていたり、きちんと歯の高さが無いと土台にすることはできません。イラストの通り元の歯の大きさの物を被せるので、元の歯を土台にするため歯を削らないといけません。1本失った場合両隣の2本で支えますが、支えにする歯にとっては3本分の力を2本で受けることになりますから負担過重になります。歯を削られた上に負担も増えますからよいことではありません。少し古いデータですが、岡山大学の研究でブリッジの平均使用年数は約8年ということです。言い換えると8年の残存率が5割、それまでにブリッジが壊れる、あるいはブリッジそのものが失われるということです。(抜歯も含めて)

保険ではブリッジできない歯の残り方もある

失った歯でも、1本だけでなく2本連続とか3本連続とか、飛び飛びとかあります。上下それぞれ14本歯があります。保険診療では下の前歯を除き3本連続失われている場合ブリッジは適応されません。土台の歯が悪くなり長持ちしないから、義歯にしてください、ということです。2本ならいいのでしょうか?認められていますが、2本で4本分の支えるのに無理はないかといえば、私はあると思っています。ですからお勧めしていません。先ほど記載した使用年数に達しないだろうし、歯を長くもたせたいからです。本当は1本でもお勧めはしません。飛び飛びならよいでしょうか?失った歯が2本以上ということですよね。削る歯の数も更に増えます。

自費ならブリッジできるのか

自費診療では保険の適応を離れるので、規制はありません。セラミクスなど、材質は保険の物と全く違いとてもよいのですが、土台にかかる負担や、歯を削ることには変わりません。虫歯になりにくい、材質の劣化が無い、体に害がない(アレルギーなど)など材料特性はとても優れています。ブリッジを長く持たせる要素を多く備えていますが、ブリッジにした時に歯にかかる負担を軽減することにはつながらないのです。

ブリッジの別の問題点

ブリッジでは歯の無い部分をあるように見せかけます。歯茎の上に僅かな隙間があってその上に金属かセラミックが覆いかぶさります。その隙間に食べ物の僅かな汚れが入ります。そこは歯間ブラシやフロスで必ず清掃する必要があります。土台の歯の虫歯予防のためにも必ず必要です。舌の感触も、元々の歯の形と違うので多少の違和感が出ることもあります。

歯の移植

使っていない親知らずを、失われた歯の部分に持って行くのが歯の移植です。大人の場合かなり難しいのが実情です。歯の大きさが抜いたところにぴったり合わなかったり、移植できたとしても、生着しないことがよくあるからです。生着しないと抜けます。使っていない親知らずですから、歯が癒着していたり、埋まっていたりで、その抜歯自体も大変です。適応が限られると認識していただいた方がよいでしょう。

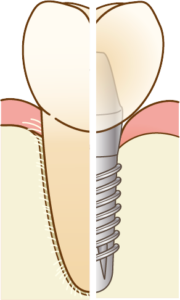

インプラントの良い所

天然の歯とほぼ同等の咀嚼力、咬合力を発揮できます。感覚的にも天然歯と変わらないとされています。インプラントは10年経過でも90%を超えるのが普通です。30年経っても残存率50%という報告はほぼ見当たりません。残っている歯を犠牲にしない、むしろ他の歯の咬合の負担を分散し軽減が図れます。

インプラントのデメリット

ご存じの通り、保険適応されていません。自費診療になります。骨とインプラントが結合するのを待つ期間が3~6か月あります。治療期間が長くなります。

インプラントを長く持たせるには

インプラントの材質はチタンで出来ています。チタンそのものは腐食もなく、アレルギーもかなり少ないとされています。材質的に生体に害のない素晴らしい材料です。インプラントは骨と結合しています。その結合は炎症があれば緩み、歯周病と同じようにインプラントを支える骨が無くなります。炎症の元、それは毎日の歯垢の除去と定期的な噛み合わせの調整です。歯周病で歯を失っている場合、そのコントロールができていないと歯と同じように口の中からインプラントを失うことになります。

インプラントに向かない方

ある程度顎の骨にボリュームがないとインプラントができません。下顎には大きな神経があったり、上顎には副鼻腔があります。安全に、長持ちさせるために部位によってはできないこともあります。タバコを呑まれる方も向きません。タバコは末梢血管を収縮させ栄養供給しにくくなるので、インプラント周囲の組織に良い影響を及ぼしません。インプラントを支える骨を吸収させてしまうからです。