目次

ブラッシングによる触覚刺激が自律神経および心理状態に与える影響

歯磨きも自律神経(+心理状態)に影響するのかという研究をライオン株式会社さんが行いました。そうすると歯磨きが交感神経の活動を抑え、リラックス効果があることがわかりました。また歯磨きをすることで活気を付け快適な心理状態にすることもわかりました。気持ちを前向きにする効果があるということですね。2023年の日本歯科心身医学会で発表されています。

自律神経とは何でしょうか

よく聞く言葉ですね。簡単に言うと、自律神経とは身体のソフトウェア、です。筋肉や骨格、臓器などのハードウェアをコントロールする、生命を維持する大切な神経です。(自分でコントロールすることのできない血流や臓器を制御しています。)その自律神経には2つあり、これもよく聞く交感神経、副交感神経です。

交感神経と副交感神経って?

交感神経は、緊張や興奮の時に働きます。副交感神経はリラックスするように働きます。この両方がバランスをとって健康を維持しています。車で言うと交感神経がアクセル、副交感神経がブレーキです。ただ現代人は様々なストレスで交感神経が過剰に働く環境にあるように思います。副交感神経が働きやすいようにしていくことも考えましょう。

咀嚼と自律神経

咀嚼することにも自律神経は関与しています。交感神経、副交感神経ともに活性化します。咀嚼という刺激で交感神経は心拍数や血圧の上昇、集中力や覚醒度を向上させます。確かにそんな感じはしますよね。ストレスがかかる状況でガムを噛むことでストレス応答を抑制する効果もあるとされています。大リーグの中継見ていると選手はガムを噛んでいるのはそういったことなんでしょうね。一方咀嚼というリズミカルな運動をすることで副交感神経を活性化させるのでリラックス効果があるようです。ストレス下の咀嚼では唾液分泌を促進し消化活動を助けるとともに心拍変動を改善し自律神経のバランスを整えると考えられているそうです。(IgAにより免疫も活性化されるようです。)

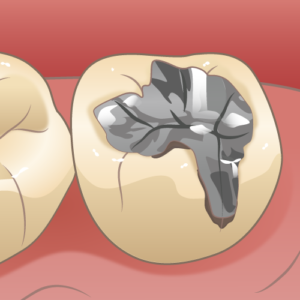

口腔内金属と自律神経

昨今口腔内のメタルフリーが言われています。口腔内からメタルを排除しようというものです。金属アレルギーの問題もありますが、自律神経にも影響しています。(金や貴金属はその限りではありません。)口腔内の金属が唾液や酸性環境によって溶出し、体内に微量の金属イオンが吸収され交感神経、副交感神経の活動変化が引き起こされる可能性があります。生体にとって悪影響を与える可能性があるということです。口腔内の金属がアレルゲンとして作用すると慢性的な炎症反応を引き起こし、身体の免疫を刺激します。交感神経が過剰に活性化されてしまいます。過剰な刺激が続くと心拍数の上昇、血圧の変動、更には睡眠障害を引き起こしかねません。神経系細胞と免疫担当細胞は相互に作用するという論文も発表されています。金属溶出の測定装置、パッチテスト、採血検査などで調べることもできます。(当院では検査できませんので悪しからずご容赦ください。)

口腔内細菌叢(フローラ)と自律神経

口腔内フローラのバランスが崩れると歯周組織での炎症反応が促進されます。歯周病が発症します。この炎症が慢性化すると炎症性サイトカインが増加します。炎症性サイトカインは全身に拡散し、慢性的な低度の炎症を引き起こします。この状態が交感神経優位を高める要因となります。優位になると何が良くないかと言えば、心血管系への負担、免疫系の抑制、消化機能の低下、神経系の疲労、ホルモンバランスの乱れ、筋肉や骨へ影響し、ひいては寿命への影響が考えられます。

交感神経優位が続くと唾液が減少します。

自律神経のバランスが唾液分泌の低下を引き起こし、口腔内細菌叢の乱れや増殖をもたらします。これが更なる炎症を引き起こす要因となります。細菌叢の変化→慢性炎症→交感神経優位→唾液減少→細菌叢変化、、、という負のスパイラルに入ります。口腔内細菌叢の乱れというのは、口腔内の清掃性が保たれていないということです。磨いてはいらっしゃるでしょうけれど磨けていないとか(歯と歯の間や歯と歯茎の境目に歯垢が残っているなど)、気づかない虫歯になっているとかで虫歯菌や歯周病菌の割合が多くなってしまっていることです。

口腔内フローラと腸内フローラ

1日に量で換算すると、歯周病菌で約100億(P.gingivalis)、口腔細菌全体としては1.5兆唾液に含まれている細菌を飲み込んでいます。胃を乗り越えることになりますが、少なからず腸内の細菌叢にも影響していきます。主に歯周病菌ですが、腸管内免疫へ影響しバリア機能が低下し代謝物も変化します。腸内環境が乱れると、アレルギー、糖尿病、潰瘍性大腸炎、花粉症、癌、過敏性腸症候群、というような症状を引き起こすことになってしまいます。口と腸はつながっています。全身の健康を維持するために口腔内を清潔に保ち、炎症がないようにしておくことが大切です。

口腔内の炎症と自律神経バランス

慢性炎症が続くと交感神経が過剰に活性化され、炎症を助長します。炎症により組織の損傷が進行し全身の炎症が悪化します。慢性のストレスや不規則な生活は副交感神経の機能を低下させ、抗炎症作用を持つ迷走神経反射を抑制してしまいます。炎症の抑制機能が低下するということです。口腔内の炎症、多くは歯周病になりますが治療や予防に努めないと交感神経の過剰活性化と副交感神経の機能低下が慢性炎症を悪化させ悪循環を生んでしまいます。歯周病が進行し歯がグラグラになってしまうばかりでなく全身にも良くない影響が起こると言うことです。

口呼吸と自律神経バランス

口呼吸していると空気が直接のどに入るため、咽頭や気道に刺激を与えやすくなります。この刺激が交感神経を活性化させてしまいます。口呼吸では浅い呼吸になりがちで体内への酸素供給が不十分になりがちで自律神経のバランスが乱れやすくなります。また睡眠時にいびきや無呼吸が起きやすく、深い睡眠が妨げられます。睡眠不足や睡眠の質の低下は自律神経の調整に重要な役割を果たす副交感神経の働きを阻害し日中のストレスや不調につながります。

鼻呼吸がとても重要

鼻腔を通る空気が適切に温められ、湿度が保たれることで、肺や気管支への負担が軽減されます。また鼻呼吸すると副交感神経が活性化しやすく心身をリラックスさせる効果があります。鼻呼吸できない理由はいろいろあります。元を辿れば哺乳に行きつきますが、鼻に問題がある場合はアレルギーもあるでしょうからまず耳鼻科を受診して治療してください。歯列不正、いわゆる出っ歯や八重歯、受け口などは歯が並ぶだけの大きさに上も下も顎が成長していないということです。最初に上顎が成長し、下顎が成長します。上顎が正しく成長していないということはその上にある鼻も前後方向、横方向に大きくなれず、小さいということです。空気の通り道が小さいと息がしづらいので口呼吸になっている可能性が高いのです。ですから自力で鼻を大きくすることはできませんから矯正治療で顎を大きくすることが必要になるのです。

自律神経に注目することで全身的な健康の底上げを図る

これまで述べてきたように口腔内環境と自律神経のバランスは密接に関係しています。自律神経を優位にしないために口腔内の環境を常に整えるよう努めましょう。最後に、くだけた話をひとつ。腸内環境の改善や副交感神経を優位にして、ストレスの緩和や心理的安定をもたらす作用のある食べ物、口腔由来の細菌を減少させる可能性のある食べ物、と研究で示唆された食べ物があります。何だと思いますか?調べてみて下さいね。