口臭は大人ばかりではなく、子供から感じることもあります。子供でも学童や思春期によって対応が違うこともあります。

思春期の口臭

思春期には成長ホルモンや性ホルモンの分泌が増加します。このホルモン変化が唾液腺に影響を与え、唾液の分泌量が減少したり、口腔内の環境が変化したりすることで、口臭が発生することがあります。また、心が不安定になりやすい時期で、緊張やストレスによって唾液分泌の低下を招き、口腔内の乾燥を引き起こすことで口臭が発生している可能性があります。親の手が離れ言うことを聞かなくなる時期で、口腔ケアが不十分になりがちです。そのため歯垢や食べ物の残りカスや舌苔(舌の汚れ)が口腔内に蓄積し、口臭の原因になることがあります。

思春期性口臭の特徴と対策

一時的であることがほとんどです。成長や生活環境が安定してくると、口臭も自然に改善することが多いです。ただし口腔内を清潔に保つ口腔ケアが出来ていないと改善しません。歯磨きを食後と就寝前に徹底すること。これだけは守らせるようにしてください。舌のブラッシングやフロス使用も可能なら取り組んでほしいですが、念入りなブラッシングができれば良しとしましょう。

食生活の改善もやってみる

食事の面からサポートしてあげることも有効です。野菜や果物、発酵食品などを積極的に摂れるように工夫してみてください。ジャンクフードや甘いもの、脂っこい食品を控えるようにもしてみてください。また唾液の分泌を促すために、こまめに水を飲むなどの水分補給することで口腔乾燥を防ぐことも口臭予防の観点から大切なことです。

思春期に特有の心理的ケアも重要

思春期は自己意識が強くなるため、口臭を過剰に気にする場合があります。周囲のものは過度に指摘せず、安心感を与えることが大切です。アレルギーや慢性炎症があると口呼吸になります。口呼吸していると口腔が乾燥し口臭が起こります。耳鼻科からのアプローチが必要です。

乳幼児から学童期の子どもの口臭

この時期の口臭は成長段階特有の要因や生活習慣が関係しています。適切な対処をすることで多くの場合解消できるとされています。

乳幼児から学童期の口臭の原因

就寝時の唾液分泌量の低下

睡眠中は唾液の分泌が減るため、起床時に一時的な口臭が発生します。唾液が少なくなる状況で口腔内の細菌は活発に活動します。就寝時に歯ブラシするのは細菌の活動を抑えるためなのです。

鼻詰まりや口呼吸

これらのことがあると常時口腔内が乾燥してしまい、口腔内の細菌が増殖しやすくなります。乾燥していると臭いを感じます。扁桃炎、副鼻腔炎(蓄膿症)、アデノイドの肥大など、喉や鼻の疾患などがあると口臭が発生しやすくなります。稀ですが、便秘や胃腸の不調が原因で口臭が出る場合もあります。

歯磨きの習慣が未熟

乳歯や生えたばかりの永久歯に食べ物の残りカスや歯垢が残ると、細菌が繁殖して口臭の原因になります。永久歯への交換時期、乳歯の抜けた部分に汚れがたまりやすくなります。舌の表面が汚れていても、口臭の原因なります。虫歯のところに食べ物が長い間詰まって、腐敗産物のよる臭いがすることもあります。

食生活

野菜や果物が不足すると口腔内の自浄性が損なわれ、口臭が強まることがあります。肉系ばかり食していると、食物繊維による清掃を期待できません。食物繊維の持つ自浄性を口腔清掃に有効に活かしていきたいものです。

乳幼児から学童期にかけての口臭対処法

正しい歯磨き指導

子どもが磨き残しをしやすい歯と歯の間や奥歯を、本人のブラッシングの後大人がチェックし、仕上げ磨きを行ってください。歯と歯の間は虫歯になりやすいので、デンタルフロスを使って仕上げ磨きをしてください。学童期にデンタルフロスを使うことを体で覚えると一生の習慣になります。いずれ仕上げ磨きさせなくなる時期が来ます。それまでは是非続けてください。

舌磨きの習慣

舌の上が白い場合、やわらかい舌ブラシを使用して舌苔を優しく取り除くようにしてください。ピンクかかっている色であれば必要ありません。

鼻詰まりなどを解消し口呼吸を改善する

鼻呼吸に戻れるようにアレルギー性鼻炎や副鼻腔炎の治療を受けましょう。

こまめな水分補給

適度に水を飲む。唾液の分泌を促し、口腔内を清潔に保つためにこまめに水を飲む習慣をつけましょう。口腔乾燥していると口臭の原因となるからです。

食生活の改善

野菜や果物、ヨーグルトなどの発酵食品を取り入れて、口腔内や腸内環境を整えるようにしましょう。またをお菓子やジュースなどの甘いものを控え、虫歯や歯周病の原因菌の活動を少しでも抑えるようにしましょう。

生理的口臭には何があるのか

ホルモンバランスの変化などによる口臭はある意味どうしようもありません。どうしようもない口臭を生理的口臭と言います。生理的口臭にどのようなものがあるかを述べていきます。

起床時の口臭

就寝中には唾液の分泌が減少します。細菌の活動が盛んになり、口臭の発生物質が産生されます。

空腹時の口臭

食事をすると噛む刺激で唾液が産生されます。食事をしないことで唾液の量が減少し、口腔内が乾燥するため口臭が発生します。

飲食後の口臭

ニンニクやカレー、玉ねぎ、アルコール、コーヒーなど、臭いが強い食品を摂取した後に感じられる口臭です。わかりやすいですよね。一時的な臭いです。

緊張時やストレスによる口臭

緊張状態で口が乾燥することが原因です。会社面接やプレゼンテーションなどで口がカラカラになる、あれです。

ホルモンバランスの変化による口臭

女性の場合、月経周期や妊娠中にホルモンバランスの変化が影響して口臭の原因になることがあります。思春期性口臭もそうです。

生理的口臭は一時的なものですが、持続的な口臭がある場合は歯周病や胃腸の不調などの疾患が原因の可能性もあります。

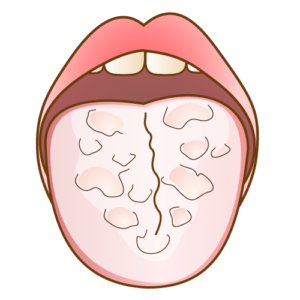

舌の上の汚れを舌苔と言います。

舌の表面には多数の小さな溝や突起があり、その部分に食べかすや剥がれた細胞残っていると、細菌が繁殖しやすくなり臭気物質が生成されます。普通は唾液や食物繊維が舌苔や口腔内の細菌を洗い流す重要な役割を果たしています。適切な食生活を送り、唾液流量が適切であればさほど舌苔は付きません。それでも舌ブラシや舌クリーナーを用いて、舌苔を取り除くとよいでしょう。傷つきやすいので優しく擦ってください。頻繁に清掃する必要はありません。週に一度くらいでよいでしょう。

口臭を引き起こす主な発生物質とは

最後になりますが、少し難しい話を。口臭の主な原因物質は、揮発性硫黄化合物 (VSC) です。揮発性硫黄化合物にもいろいろと種類があります。主に3つあり、口臭測定器はこれらを測定します。(当院にはありません。)ご希望の方は口臭外来のある医院を受診ください。

硫化水素 (H₂S)

腐った卵のような臭い。温泉の臭いとか下水の臭いですね。非常に刺激的で不快な臭いで、低濃度でも敏感に感じられます。高濃度になると嗅覚が麻痺することがあるそうです。

メチルメルカプタン (CH₃SH)

腐敗した野菜のような臭いで硫化水素よりも甘さを含むような不快な臭いで、濃度が低くても強く感じられます。動物の糞や腐敗した有機物(ちょっとおいた生ごみとか)からも発生します。

ジメチルスルフィド ((CH₃)₂S)

腐敗臭や甘酸っぱい臭いで、キャベツを茹でたような臭いと言われます。上の2つより臭いは少しマシです。

対策はホームケア

それらを少なくするための対策は、先に述べてきた対策を行っていく他ありません。もちろん歯周病治療や虫歯治療は歯科医院で行いますが、その基本はホームケア、セルフケアなのです。