目次

外科治療したらそれで治癒、ではありません

通常外科治療というと、悪いところを取り除くから健常に戻る。再生治療をすると失われた組織が甦る。と思います。確かにそうなのですが、その治療をしなくてはならなかった原因があったのです。その原因が変わらず残っていれば同じような過程を辿ります。また同じことをすればよいのでしょうか?加齢という老化は誰にも訪れます。先に治療した時よりも条件は良くはないことの方がほとんどですから。いくら良い治療をしても元の原因が残っていれば治療効果は持続して維持することはできません。

歯周病はどんな病気か

歯周病とは歯垢(プラーク)に含まれる細菌が炎症を起こし、歯を支える歯槽骨を吸収してしまう病気です。歯肉の腫れやブラッシング時の出血、口臭の悪化が初期症状として現れます。歯周病が進行すると歯がグラグラになり、最終的には抜けてしまいます。予防には、正しい歯磨きや定期的な歯科検診が重要です。歯肉に炎症を引き起こすのは歯垢に含まれる細菌ですから、毎食後に歯に付着するプラークを除去することが歯周病の予防になります。

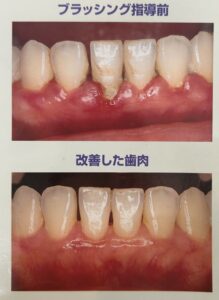

磨いているのと磨けているのは全く違う。

ちゃんと食後にみがいているけれど歯周病と言われた、という方もいらっしゃると思います。確かに磨いていらっしゃると思います。でも、歯垢を取り切れ磨き方で磨いていらっしゃいますか?デンタルフロスや歯間ブラシを使って歯と歯の間も磨かれていますか?歯科医院で染め出し液を使って、自分の歯磨き方法が100点でしたか?どれもクリアされていたら、素晴らしい!としか言えません。完璧です!歯周病とは無縁です。もし歯が揺れているなら噛みしめによるものでしょうし、口臭があるとしたら、虫歯や適合の良くない被せ物や詰め物のせいかもしれません。染め出し液による検査で歯垢の付き具合が10~15%なら上出来です。100%が良いのは決まっていますが、なかなか現実的ではありません。まずは磨けているブラッシング方法を習得することが歯周病の予防、そして治療となるのです。

歯垢以外の歯周病の原因

歯周病の主な原因は今まで述べてきたように歯垢(歯周病菌)です。しかし他にも原因はあります。しっかりブラッシングが適切に行われていたとしても歯周病が改善しないとしたら、喫煙とストレスそして糖尿病が考えられます。歯周病が良くなれば糖尿病が改善されるのは多くのエビデンスからもはや定番となっています。糖尿病のコントロールがされていない方はプラークコントロールと共に糖尿病治療を行いましょう。喫煙されている方毛細血管がとても細く、炎症が改善されても末梢まで栄養が供給されないので、炎症の改善が難しいのです。歯周病改善のためにプラークコントロールと共に禁煙に取り組みましょう。口臭改善にも一役買います。因果関係は、はっきりしていませんがストレスも歯周病と関連していると言われています。ストレス管理も歯周病改善のためにストレス管理が必要です。

専門家による歯石除去

毎日産生される歯垢の除去(プラークコントロール)をセルフケアで的確にできるようになったら、歯周病治療として歯石除去をします。歯石は歯垢(プラーク)が唾液の成分と結びついて硬くなったものです。歯の表面や歯と歯肉の間や、歯と歯肉の境目に付着し、一度できてしまうと歯磨きでは取れません。歯の表面に固着するので、超音波を使ったり、カンナ掛けするような器具を使って取り除きます。歯石があると、細菌の棲み処となるばかりでなく、表面がザラザラしているので歯垢が付着しやすくなります。歯垢と同じく歯周病の原因になるため取り除く必要があるのです。歯の表面に付いている歯石は見えるので取り除きやすいのですが、歯と歯肉の境目の内側(歯周ポケット)の中に入り込んだ歯石は直接目で見ることができません。

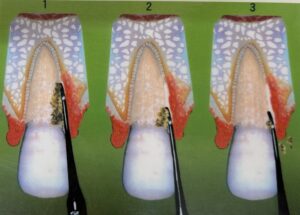

歯周外科治療は直視して歯石を取る、という治療

歯周ポケットとは、歯と歯肉の間にできるすき間のことで、通常4㎜以上に深くなった状態を指します。3㎜以下の健常な状態は歯肉溝と言います。歯周外科治療を簡単に言うと、麻酔をして歯肉を切開、歯槽骨から剥離し、歯をむき出しにして歯にこびりついている歯石を取り除く治療のことです。歯周ポケット深部に付着している歯石を取るために行います。歯石の除去が終われば歯肉を戻して縫合します。歯周ポケットが深くなければ、歯の解剖学的知識、器具を介在させて手に伝わる触知感覚、歯周ポケット検査、レントゲン検査など駆使して外科的なことをせず歯石の除去を行います。

歯周外科治療のオプションの一つが再生治療

歯肉は歯を支える歯槽骨の形に相似した形になります。歯茎が下がった、物がよく詰まる、というのは、歯を支える歯槽骨が少なくなったのでそれに合わせて歯肉も少なくなっているからです。(歯は付け根に向かって先細りしていく形ですから隙間ができるのです。)歯槽骨の形が凸凹していると歯肉の形も凸凹になりやすく、歯垢を取りずらくなるので(特に歯と歯の間)歯垢の清掃をしやすい形態に骨を整形することがあります。逆に歯周病によって失われた骨を再生させようとすることもあります。これが再生治療です。

歯槽骨の再生は難しい

とても簡単にいってしまうと、歯にこびりついた歯石を取り除き再生材料をその部分に留置させることで歯槽骨を再生させるのが、歯周病の再生治療です。でもそれは様々な条件がクリアされないと効果を得ることができません。術者の外科的な手技も一つではありますが、失われた骨の形態、患者さんの術後の適切な口腔ケア、これらが合致しないと再生治療の適応とはなりません。説明するのがとても難しいのですが、失われた歯槽骨にも様々な形態があります。再生材料の留置がしやすい、しにくい、できないがあります。留置しやすい形態であるパターンの割合は少ないです。多くは複数の再生材料を用いる形態になってしまっています。逆に言えば複数の材料を用いなければならないくらい条件がよくないということです。治療効果も得づらいとも言えます。

外科治療に進めるくらいセルフコントロールできているか?

外科的な治療に進んでいるのですから、適切な口腔内のセルフケアができている筈です。先ほど述べた歯垢の付き具合が10%程度でなければいけませんし、歯間ブラシやフロスなどもルーティンになっているはずです。再生治療を含め外科的な治療を行っても、適切な歯垢の除去(ブラッシング)ができていないと炎症を引き起こし、歯槽骨がまた吸収していきます。歯周外科治療や再生治療を行ったら完治する、という訳ではありません。

歯周外科治療の目的とその効果

今まで述べてきたように、歯周病によって深くなった歯周ポケットの中に存在する炎症の原因となる細菌や歯石を徹底的に取り除き、歯周ポケットを浅くし、清掃しやすい状態にして将来的な再発を予防する。それが目的です。歯周外科治療を行っても、歯周病が完全に「治る」とは言い切れません。歯周病を「完治」させるというよりも、「コントロールして健康な状態を維持する」 ことが目標になります。また重度の歯周病で歯槽骨がかなり失われている状態では歯周外科治療や再生療法を行っても効果を得られないことが大半です。歯周外科治療を受けた後も、治療効果を長く保つためにしっかりとしたセルフケアと定期的なプロフェッショナルケアが求められます。定期的に歯科を受診し歯面のクリーニングすること、禁煙を含めた生活習慣の見直し、適切な口腔内のセルフケア。これが大切です。特に、セルフケアと定期的なメンテナンスが外科治療だけでなく歯周病治療の成功率を大きく左右するのです。