目次

DMFT指数の推移

日本のDMFT指数は、歯科医療の発展や公衆衛生対策の強化により、過去数十年で大きく改善されてきました。DMFT指数というのは、1人1人の

虫歯になっている歯

虫歯で抜いた歯

虫歯の治療をした歯

の数の合計です。この指標は、どれだけ虫歯になっている、いたかを評価するために使われます。(主に12歳児の口腔衛生状態を評価するために使用されます。)歯の数は親知らずを含めると最大32本です。すべての親知らずがあるとは限りませんが、最大値は32で最少は0になります。

努力は報われた

戦後、砂糖の消費量の増加と共に虫歯の罹患率が高まりました。昔はむし歯が洪水のように溢れかえっているとまで言われていました。DMFT指数が高いということは口腔内の健康状態が悪いと言うことですから、国としてもDMFT指数を下げるための努力をし、歯科医療や予防活動の進展も相まって、現在DMFT指数は大きく改善しています。1980年代には、12歳児のDMFT指数が6.0を超える時期もありました。2020年代のデータによると、12歳児のDMFT指数は0.9〜1.0前後と、非常に低い水準にまで改善しています。

具体的には

歯科保健教育の充実

フッ素入り歯磨き粉の普及

学校歯科検診の実施

食生活の改善

学校や家庭でのフッ素洗口

などによりDMFT指数は大きく改善されています。

しかし虫歯の増えている年齢層がある

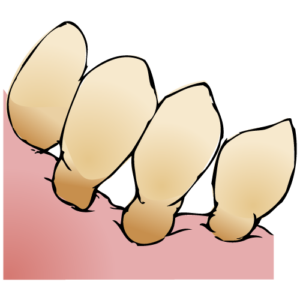

2016年のデータになりますが、60代の約半数に根面う蝕があるとされています。根面とは歯の根っこの部分で、歯茎が下がってくると出てきます。加齢と共に歯を支える骨が生理的に吸収していくため、同時に歯茎も下がるのです。歯と歯の間に隙間ができて物が詰まるようになるのはそのためです。(ざっくり言うと、歯は奥に向かって先細りの形態になっているからです。)しっかり歯と歯の間が磨けていないと、口腔内に露出している歯の根の部分が虫歯になるのです。これが根面う蝕です。

歯間ブラシを習慣化しておくと後でメリットがある

定期健診や治療でお見えになるいわゆる高齢の方は、よく歯と歯の間に食べ物や歯垢が付いています。歯医者に来る時にそうですから常時虫歯になる環境が整っていると言ってもよいでしょう。磨いているとおっしゃるのですが、磨けていないのです。同じ労力を使うのですからもう少ししっかりと思いますが、面倒に思われているのでしょうか。歯ブラシだけでは取り除くことは難しいので、歯間ブラシを使わないといけません。つまようじでは食渣は取れても歯垢は取れません。若いうちから歯間ブラシを当たり前の習慣にしておくことが大切です。

歯茎の下がる原因

先程加齢により歯茎が下がると言いましたが、そればかりではありません。他にも

歯周病の進行

歯周病治療により歯茎が引き締まった結果の歯茎の退縮

強い力で歯磨きした結果歯茎が痛んで下がっていく

ことが原因になります。歯周病は歯茎の炎症により歯を支える骨が少なくなるので、歯茎も下がります。加齢でなくて炎症が原因で、加齢のスピードよりも速く歯ぐきが下がります。歯周病治療は歯垢を除去することで炎症を抑えます。炎症が収まると炎症で吸収した骨に合わせて歯茎が下がります。歯の根が口腔内に露出すると、知覚過敏症状が起きることも多々あります。

歯の根は虫歯になりやすい。

歯の噛む面、一番表層はエナメル質と言います。生え初めのエナメル質は結晶が歪んでいるため虫歯になりやすいのですが、口腔内に露出していくうちに歪が無くなり虫歯への耐久性が向上します。歯が酸にさらされて脱灰して虫歯になります。脱灰しても唾液の力や歯ブラシで歯垢除去することで元に戻ります。エナメル質の脱灰が元に戻らない限界のpHは5.5です。一方歯の根の限界pHは6.2~6.7です。酸に同じように晒されても、根の方が元に戻らない、つまり虫歯になりやすいのです。

ちょっとだけ専門的にいうと

歯垢内にいる細菌が出す酸によって、象牙質表面から脱灰が起こり、ミネラルの溶出に伴いコラーゲンが露出します。次いで細菌が出すたんぱく質分解酵素であるコラゲナーゼによってコラーゲンが分解し虫歯ができます。これが根の虫歯の発症のメカニズムです。

根面う蝕をどのように予防するのか

正しい歯磨きの方法を習得し実践する。

歯ブラシを使って、特に歯と歯肉の境目(歯肉縁)を丁寧に清掃することが重要です。特に根面の部分を念入りに磨くことで、食べかすや歯垢を取り除きます。つまようじで大きな塊を取り除くことは有効ですが、歯垢は取れません。歯科衛生士さんは、その方に合ったブラッシング方法を指導してくれるので、まずはそれを実践しましょう。虫歯のリスクの高い方は毎食後と就寝前のブラッシングをお勧めします。

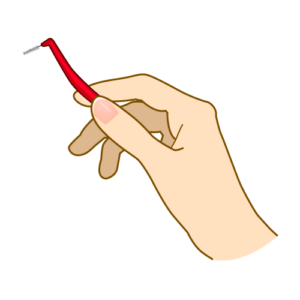

歯間ブラシを必ず使う

歯ブラシだけで歯と歯の隙間の歯垢や食渣を取り除くことは不可能です。歯茎も下がって歯と歯の間の隙間は大きいですから。隙間の大きさに合った適切な歯間ブラシを選択し、歯ブラシとセットで使う習慣にしましょう。

フッ素入り歯磨剤の使用 フッ素洗口液の使用

フッ素は脱灰を抑制し、再石灰化を促進します。歯垢や食片が取り除かれていなければ、フッ素が歯に直接行きわたりません。きちんとブラッシングできるのが前提です。

また、フッ素入りの歯磨剤を使用することで、歯の表面を強化し、虫歯の予防効果を高めることができます。毎日の継続使用が重要です。一回の歯磨剤量はちょっと多めにして、全体にいきわたるようにして磨いてください。歯磨き後の洗口はペットボトルのキャップ2杯分(もしくは大さじスプーン一杯分)の少量洗口で。夜間唾液の流出量が減ります。そのため細菌が活発に活動しやすいので虫歯のリスクが高まります。就寝前にフッ素洗口液を用いることも有効です。

定期的な歯科健診とクリーニング

歯科医の定期的な診察と歯科衛生士による予防処置とクリーニングを受けることで、バイオフィルムや歯石の除去をして歯の健康を維持します。

食事習慣の見直し

食事後に歯を清掃することが難しい場合は、特に甘い食べ物や飲み物の摂取を控えることで、歯の表面に付着する糖分や酸を減少させることができます。普通の食事にもそれなりに糖分は含まれているものです。歯ブラシできない状況でも、せめてぶくぶくうがいくらいしてもらえるとよいかと思います。またダラダラ食いをしていたり、間食が多いと口腔内が酸性に傾く時間が長くなり虫歯のリスクが高まりますから、そういった習慣も見直すようにされるとよいでしょう。

根面う蝕の治療

根の虫歯は子どもの虫歯と違ってなかなか進行しないのが特徴です。ですから痛みも余程になってからでないと出ない傾向にあります。突然歯が折れたので診て欲しい、という方もいらっしゃいます。むし歯で折れることもあるのですが、歯が歯茎の高さくらいで折れていても、神経が残っていることもあります。その場合神経を残してそのまま蓋をして義歯を作製するか、神経を取り除いて差し歯にしていくかになります。ですが神経処置するにも、その神経を見つけるのが難しく、塞がっていることもよくあります。ですからそのような場合義歯になることが多いです。

虫歯は小さいうちに対処することが大切

このように大きな虫歯にならない内に、小さく処置で済むようにしておくことが望ましく、3ヵ月おきの健診をお勧めします。小さい虫歯の場合、進行止めを用いることもよくあります。根面う蝕の予防や進行抑制に効果的とされています。虫歯部分を黒く変色させるという副作用がありますが、機能の維持や大きな侵襲を避けたいという考えから銀アレルギーなど無い方に用いています。