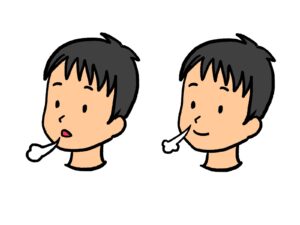

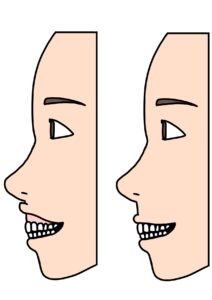

笑った時に、歯ぐきが見えるのをガミースマイルと言います。

ガミースマイル(Gummy Smile)とは、笑ったときに上唇が上がって、歯ぐき(歯肉)がよく見えてしまう状態を指します。審美的な問題として気にされる方が、ことのほか多いです。原因も様々で、それぞれ治療法が異なります。歯科的な治療法と歯科以外の治療法を説明していきます。ただし原因にかかわらず、治療による改善は難しいことが多いです。

ガミースマイルの主な原因

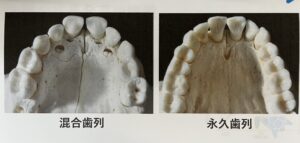

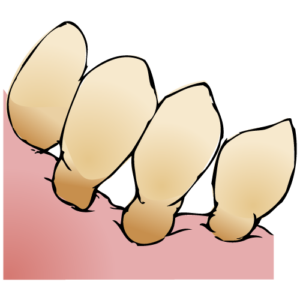

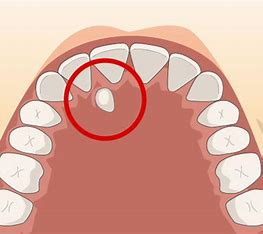

・永久歯の萌出後も歯ぐきが多く残っていると、前歯の長さが短く見えることがあります。

・成長期に上顎骨の下方への成長が多すぎると、前歯の歯ぐきが露出するようになります。

・上唇を持ち上げる筋肉が強すぎると、唇が大きく動き歯茎が見えたりします。

・前歯の歯列不正や前方向への傾斜がきついと歯ぐきが見えやすくなることもあります。

治療法には

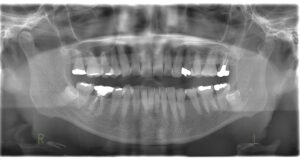

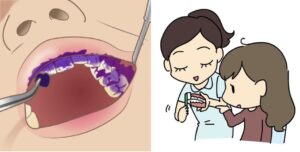

歯冠長延長術

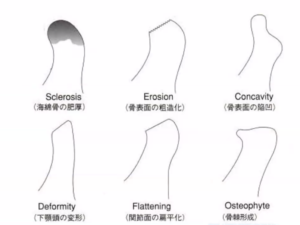

歯ぐきを切除すると共に歯を支える歯槽骨を削って、歯茎を大きく下げるイメージです。歯を長く見せる術式になります。歯肉と骨の両方を削合するので、効果を得やすいですが比較的大きな侵襲がかかります。歯が長く、歯を支える骨が十分にある歯が適応です。ただし今まで口腔内に出ていなかった歯根が口腔内に露出することになるので、知覚過敏のリスクがあります。歯そのものの長さが短いと、歯を支える骨が少なくなり歯が揺れてしまうので、適応症ではありません。

歯肉整形

歯冠長延長術とは少し違い、メスで余分な歯ぐきだけを切除し、歯を長く見せます。ですから比較的低侵襲で行えます。歯を支える骨に問題なく、歯肉だけが多い場合が適応です。こちらも、今まで口腔内に出ていなかった歯根が露出するので知覚過敏のリスクがありますが、歯冠長延長術よりも低リスクです。切除量はさほど大きくできないので、効果は限定的です。

矯正治療

簡単に言うと、矯正力を使って前歯を骨の中にめり込ませる治療です。矯正用のインプラントと矯正用のゴムを用いて歯を押し下げます。期間は1〜2年程度が一般的です。この押し下げに用いる矯正力のコントロールが難しいです。また、ご自身でゴムを使ってもらわないといけないです。骨にめり込ませるというのは、指で歯を押し込むように力を加えていただくとわかると思いますが、骨の硬さにもよりますが難しいです。せいぜい1~2㎜くらいだと思ってもらうとよいかと思います。

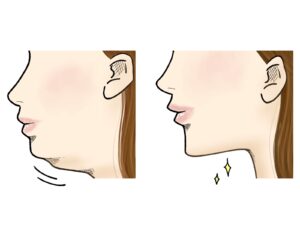

ボトックス注射

唇を持ち上げる筋肉にボトックスを注射して上唇の動きを抑制します。上唇の筋肉が強すぎて唇が上がっている場合に適応されます。注射のみの治療になるので、治療に時間はかかりません。ただし永続的なものではなく効果は時間と共に無くなっていきます。3〜6か月で繰り返し治療が必要となります。

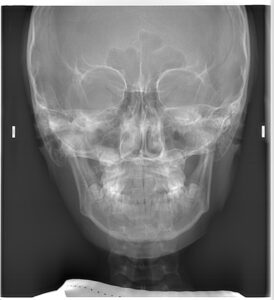

上顎の外科的骨切り術

上顎の前方への過成長が原因の場合、顎そのものを一部切除して後ろに下げます。顎を後ろに下げますから根本的な改善が可能です。矯正治療で、抜歯をして治療することがあります。犬歯の1本後ろの歯を抜歯することが多いのですが、その歯と骨を切除するというイメージです。自費治療で全身麻酔下での手術となります。また噛み合わせに問題がなければ、上が後ろに下がった分、下顎も下げないといけません。上だけがいわゆる出っ歯であれば上だけで済むこともあります。

強くコンプレックスを持っていらっしゃる方は外科的矯正をお勧めします。

顎そのものが前方に出ている方は、外科的骨切り術でないと根本的には解決しないと思います。気にはなるけどそんな大げさじゃない範囲で出来たらいいな、という感じなら、その方に合った治療法で取り組んでみてもよいかと思います。

子どものガミースマイル

ガミースマイルは、成長中の骨格や筋機能の発達と深く関係しており、早期の観察と予防的なアプローチが非常に重要です。気づいたら早めに対処すると良いでしょう。

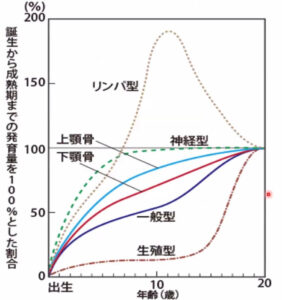

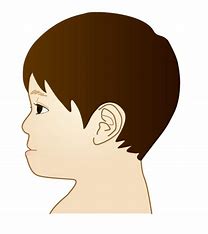

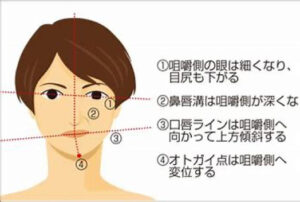

上顎骨の過成長(垂直的過成長)

上顎は前と下に成長していきます。縦方向により成長してしまうと顔が長く見え、笑うと歯ぐきが露出するようになります。遺伝的傾向があることも多いとされています。

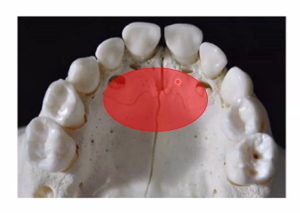

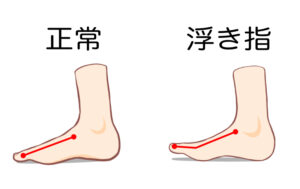

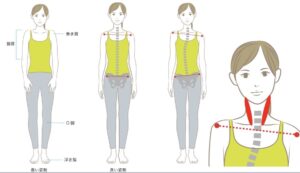

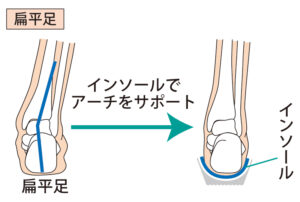

口呼吸・低位舌

口呼吸があったり舌の位置が低い位置にあると、上顎の下方への過成長を誘発するようになります。舌が下から押し上げる力が上顎にかからないからです。根本を突き詰めると哺乳の仕方、哺乳期間、離乳食の与え方、ハイハイの期間、などきちんと順序を踏んで適正にできていないと、アデノイド顔貌、いわゆる口ポカンになってしまい上顎の下方への過成長を促してしまうのです。。

不正咬合

出っ歯(上顎前突)や開咬などの不正咬合も②と同じ理由で起こり、結果としてガミースマイルを引き起こす原因になります。噛み合わせによって唇が閉じにくくなり、笑うと歯ぐきが目立ちやすくなったりします。

子どものガミースマイルに対する対処法

早期発見・早期対処が原則です。成長期における対応は成長を利用した予防的介入がポイントです。

口呼吸の原因除去(耳鼻科との連携)

口ポカンだったらまず耳鼻科を受診しましょう。アデノイド肥大、アレルギー性鼻炎などがあると鼻呼吸ができず口呼吸になってしまうからです。歯科受診の前にまずは耳鼻科で、鼻に問題がないかを確認してください。

小児矯正

上顎が劣成長で出っ歯、開咬、などの不正咬合になっていることが多く、早い時期に上顎の成長方向を正しくコントロールしていくことが望まれます。マウスピース型矯正は素材のしなやかさを使って痛みなく顎を拡げていくことが出来ます。また最近では色々なソリューションをマウスピースでも併用できるようになりました。(前方牽引装置など)女の子は15歳、男の子は18歳でほぼ成長が終わります。時間はあれよあれよという間に過ぎていきます。時期を逃さず取り組み、骨格的ガミースマイルの進行を未然に抑えるとよいでしょう。

筋機能療法(MFT Myofunctional Therapy)

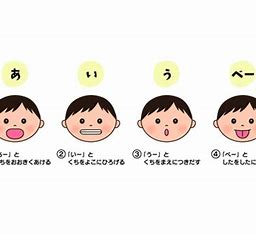

舌の位置、口唇の閉鎖力、正しい嚥下や発音をトレーニングします。簡単なトレーニングで比較的予防効果が高いとされています。例えばポッピングです。舌を上顎につけて吸い上げて“ポン”っと鳴らす。意外と最近の子どもたちは鳴らすことができません。舌を上手く使えないのです。あとは、あいうべ体操などあります。多くの訓練がありますが毎日続けられないと意味がありません。いつまで?と聞かれた時の答えは、永久歯が生え揃うまでです。大体14歳くらいと思ってください。大きくなると子供任せになります。なかなか難しいところです。口呼吸や低位舌を改善し、骨格の成長バランスを整える意味があります。

生活習慣の見直し

姿勢、食事の仕方、呼吸の癖などが骨格成長に大きく影響しています。親が言って、言い聞かせられる時期ですし、食育できる期間です。顎の発達促進、咀嚼筋の刺激で顔面成長を正しく導いてあげましょう。

正しい食事姿勢の習慣化

よく噛んで食べる 。しっかり噛まないといけない食事の提供

猫背などの姿勢の改善 上顎の成長方向に悪影響を及ぼしています。

大人になってからだとそれなりに治療は大変

これまで述べてきたように成人のガミースマイルを改善するのは、どのような手立てでもそれなりに大変です。大きな外科処置による治療を除けば、効果もある程度限定されます。しかしながら子供のうちにその兆候が見られるならぜひ早め早めに対応されると良いでしょう。様子を見ることもありますが、基本的に出来ること取り組みましょう。矯正治療以外の対処法はさほどお金のかかることではありません。しかし家族全体の根気は要ります。腹を据えて取り組んで下さい。治療だけではよくなりません。