目次

乳児期の食生活や環境が、神経発達・社会性・情動調整などの脳機能に影響を及ぼしています

京都大学の明和政子教授は、特に乳児期の腸内環境(腸内細菌叢)と脳の発達との関係に注目して「腸内細菌叢―腸管―脳軸(Gut-Microbiota-Intestine-Brain Axis)」の研究を進めています。

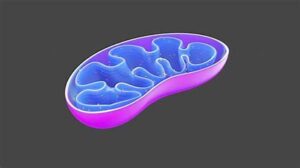

腸内細菌叢―腸管―脳軸とは?

腸内には数百兆個の細菌が住んでおり、これらは単に消化を助けるだけでなく、腸を通じて脳の発達や情動の制御、ストレス応答に影響を及ぼします。この双方向の連携システムを“腸内細菌叢―腸管―脳軸”と呼びます。腸と脳は迷走神経を通じて双方向に情報交換しており、腸内細菌の変化が脳機能に影響を与えることが知られています。

お腹と頭はおしゃべりしている

腸と脳は迷走神経という太い神経で直接結ばれていて、お互いに情報をやり取りしています。迷走神経は、脳から腸に、また腸から脳に信号を送る“通信ケーブル”のようなものです。腸の壁には多くの神経細胞があって、脳のように自分で動きを調整したり、情報を処理したりできます。だから腸は第二の脳とも呼ばれています。

腸内細菌が作る物質が脳に影響する

腸の中には100兆個以上の腸内細菌がいて、食べ物を分解したり、体にいい物質(短鎖脂肪酸や神経伝達物質のもとなど)を作っています。これらの物質は血液や迷走神経を通じて脳に届き、気分や集中力、ストレスの感じ方に影響を与えます。たとえば、腸内の悪い菌が増えたりバランスが崩れると、イライラしたり不安になったり、鬱っぽくなることがあります。逆に、良い菌が多いとリラックスしやすくなり、元気に過ごせることが研究でわかっています。腸内環境の変化が心の状態にまで影響することがわかっています。また、生涯の健康・脳発達・免疫・アレルギー傾向にまで深く関与するといわれています。

腸内細菌叢が脳に与える影響(メカニズム)

腸内細菌はセロトニン、GABA、ドーパミンなどの神経伝達物質の前駆体を産生します。セロトニンの90%以上は腸で作られており、感情や社会的行動に関与します。

セロトニン

幸せホルモンと言われています。主な働きは、気分を安定させる(リラックス、安心感)、イライラや不安を和らげる、睡眠ホルモン「メラトニン」の材料になる、で90%以上が腸内で作られています。

GABA

脳の興奮を抑えて、リラックス状態にするホルモンです。主な働きは緊張や不安、怒りをやわらげる、睡眠の質を高める、いわゆるブレーキ役のホルモンです。脳内でも作られますが、一部は腸内細菌によっても作られます

ドーパミン

やる気・集中力・快感ホルモンで、「がんばった!」「楽しい!」という報酬感を生みます。脳内が主ですが、腸内環境もその合成を間接的に助けます

乳児期の腸内細菌叢の形成と食生活

腸内細菌叢は乳幼児期後期(およそ3歳頃)までにほぼ確立されます。明和教授の研究では、乳児期における腸内環境の健全な形成が、脳の健やかな発達に直結することが示唆されています。3歳頃までに定着した腸内フローラが、その後の人生の腸の「土台」となります。

腸内細菌叢の発達段階(0〜3歳)

出生直後(0〜数日)

無菌から急速に菌が定着します。出生経路・授乳で大きく変わりますが、母体由来の菌(ビフィズス菌、ラクトバチルス) であることは確かです。自然分娩では母体の腟内細菌(ラクトバチルス、ビフィズス菌)を受け継ぎ、比較的良好な定着をします。一方、帝王切開では皮膚や環境の菌が主体になり多様性でビフィズス菌が少なくなりやすいです。

新生児期(1ヶ月まで)

母乳にはヒトミルクオリゴ糖(HMO)が含まれ、これはビフィズス菌などの善玉菌の栄養源になります。ビフィズス菌が増え、腸内に善玉菌が優位になり、善玉型の腸内細菌叢を持ちやすく、ストレス応答が低く、情動制御が安定していることが知られています。一方粉ミルクはビフィズス菌優位になりにくく、アレルギー傾向になることを示すこともあります。母乳栄養児と人工乳栄養児で、脳波の反応やストレス応答が異なることが実証されています。

離乳期(5〜6か月以降)

どのような食材をどのタイミングで与えるかによって、腸内細菌の多様性や発達に大きな影響があります。明和教授らの研究では、発酵食品、食物繊維、野菜など多様な食材を取り入れると、腸内細菌叢の多様性が高まり、(酪酸産生菌の定着を促進)より良好な脳発達に寄与する可能性があるとしています。

発酵食品(味噌・納豆)、野菜スープ 腸内細菌の多様性向上、免疫強化

離乳食では少量からでも「ぬか漬けの汁」「味噌汁の出汁」などの発酵成分を活用

乳児期

生後9か月以降は穀物、豆類、魚などタンパク質源と食物繊維で腸環境安定を目指し、1歳以降は家族と同じ食事だけど薄味にして多様な菌と栄養で脳と情動の成熟促進させるようにしてみましょう。具体的には野菜・海藻・雑穀をバランスよく取り入れるようにできるとよいです。

母親の腸内環境と抗生物質の使用

妊娠中の母体の食事や腸内細菌が、出生後の子どもにも大きく影響します。妊娠中・授乳中の母親が発酵食品・食物繊維を豊富に摂る(納豆・味噌・海藻・きのこなど)ことが推奨されます。余談になりますが、乳児期の抗生物質投与は腸内フローラを破壊し、長期的な影響(アレルギー、肥満、精神疾患リスク増)を与える可能性ありますから、抗生物質は医師の指示のもと、最小限にとどめたいところです。

日本人は特殊な腸内細菌叢を有している

日本人の腸内細菌叢は、他国の民族や地域の人々と比較して特徴的な点がいくつもあります。 これは、長年にわたる食文化、生活習慣、遺伝的背景の影響を受けて形成されてきた結果です。日本人の腸内細菌叢の主な特徴は

海藻を分解できる腸内細菌を持つ

日本人の腸には、紅藻類(昆布やわかめ)由来の多糖(フコイダン、ラミナランなど)を分解できる酵素を持った腸内細菌が確認されています。長年の海藻食の習慣が腸内細菌に遺伝子を取り込ませた例であり、世界的にも珍しい現象です。海藻分解機能を持つ細菌は、欧米人やアフリカ人にはほぼ見られません。

発酵食品由来の菌が多い

日本人の伝統食には、味噌・納豆・漬物・醤油などの植物性発酵食品が豊富。そのため、乳酸菌(ラクトバチルス属、ロイコノストック属など)や納豆菌(バチルス・サブチルス)の存在比率が高いです。欧米ではヨーグルトなどの動物性乳酸菌が主ですが、日本では植物性乳酸菌に慣れた腸内環境が見られます。

酪酸産生菌(短鎖脂肪酸産生菌)が豊富

酪酸は腸内環境を整え、大腸がんや炎症の予防、免疫調節に重要なのですが、日本人の腸内には、クロストリジウム属(Clostridium butyricumなど)やフィーカリバクテリウム属(Faecalibacterium prausnitzii)などの酪酸産生菌が比較的多く見られる傾向にあります。これは、野菜・きのこ・豆・海藻などの食物繊維の摂取が多い伝統食の影響とされています。

ビフィズス菌の割合が高い

特に乳児期から小児期の日本人では、Bifidobacterium属の菌の存在比率が高く、これは母乳と発酵食品の影響とされています。ヨーロッパ人よりも高い傾向にあり、ビフィズス菌優位型(B-type)の腸内タイプが多いとされています。

日本人の腸内細菌叢は「海藻・発酵・繊維」がカギ

発酵食品に強い腸内環境があり、乳酸菌・ビフィズス菌・酪酸産生菌がバランスよく存在しているのが日本人の腸内細菌叢の特徴です。世界的に見ても日本人ならでは。ただし、近年の食の欧米化・抗生物質の多用・発酵食品離れにより、腸内の多様性は減少傾向にあります。具体的にどういう食事を摂るかは、次回にお話します。