舌がなぜ重要なのか

舌には色々な機能があります。

舌は、口腔内にある筋肉の塊で、消化、発音、呼吸、感覚、免疫など多岐にわたる重要な機能を担っています。

咀嚼(そしゃく)・嚥下(えんげ)の補助

食物を口腔内で混ぜ合わせ、食塊を形成し、飲み込みやすい形に整える。そして食塊をのど(咽頭)に送り込みます。舌が上顎や咽頭壁に押し付けて飲み込む推進力を生みます。

発音への関与

舌の位置や動きによって、母音・子音の発音を調整(特に /t/, /d/, /l/, /s/, /r/ など)。

舌の先端、背部、側面を駆使して音を作ります。

味覚

舌の表面に味蕾(みらい)という細胞がありそこで「五味」を感じます。

甘味、塩味、酸味、苦味、うま味ですね。味蕾は舌乳頭(とくに有郭乳頭や葉状乳頭)という部位に多く存在します。

触覚・温度・痛覚

舌の表面には三叉神経・舌咽神経・舌神経が分布し、触感、温度、刺激痛などを感知します。口腔内の異常や危険(熱いもの、尖ったものなど)を察知します。

防御・免疫機能

舌の奥(舌根部)には舌扁桃というリンパ組織があり、病原菌の侵入を防いでくれます。また唾液に触れることで、抗菌作用や自浄作用も促進します。

消化の補助機能

食物を細かく砕いて唾液と混ぜることで、消化酵素(アミラーゼなど)が働きやすい環境を作って嚥下時に食物を食道へ導く。

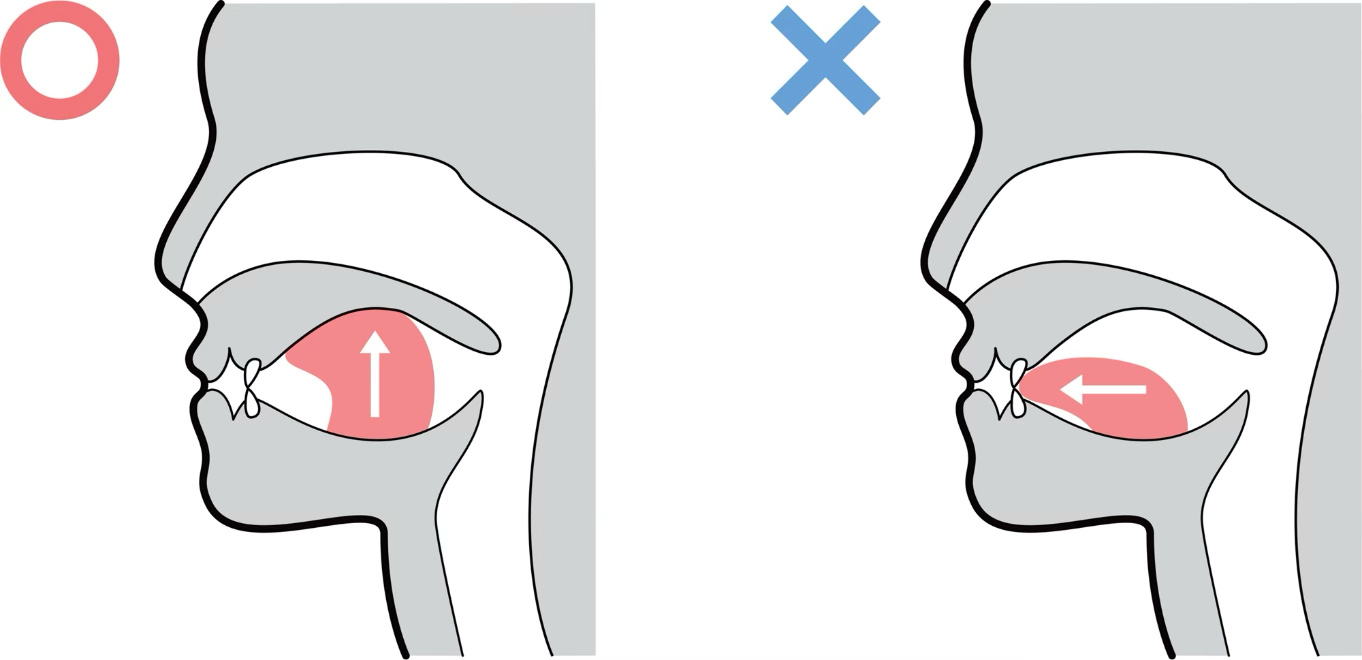

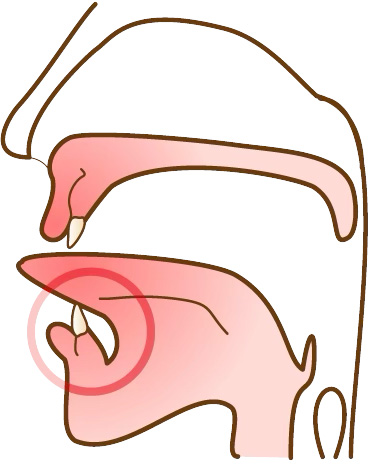

呼吸との関係

舌の位置や筋緊張は、気道の開閉に関与します。睡眠時に舌根という、舌の付け根の部分が沈下すると気道が狭くなっていびきや無呼吸の原因になります。舌が上顎についた、正しい舌位だと、鼻呼吸を促し、口呼吸を防ぎます。

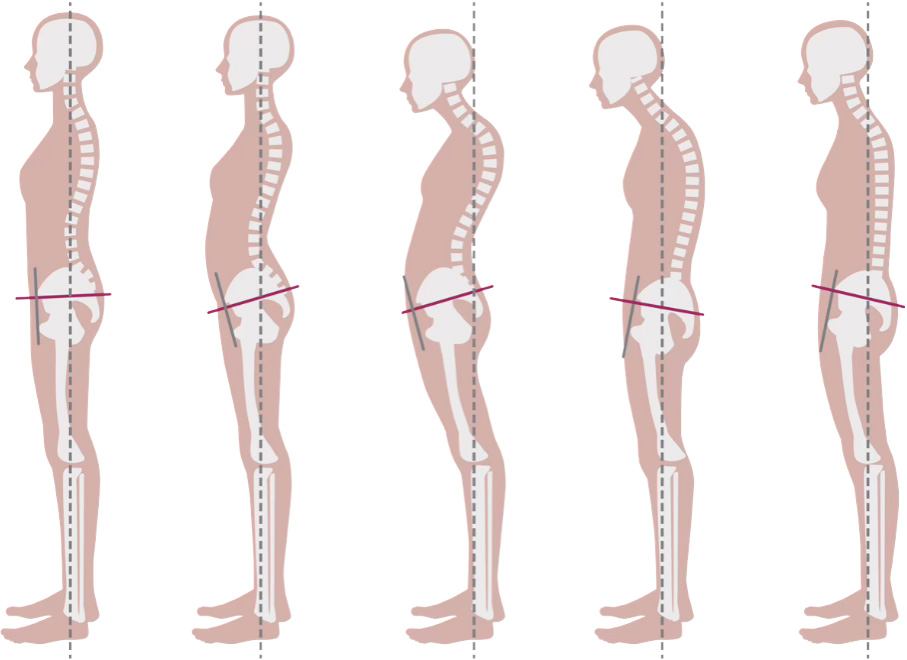

姿勢・全身機能への影響

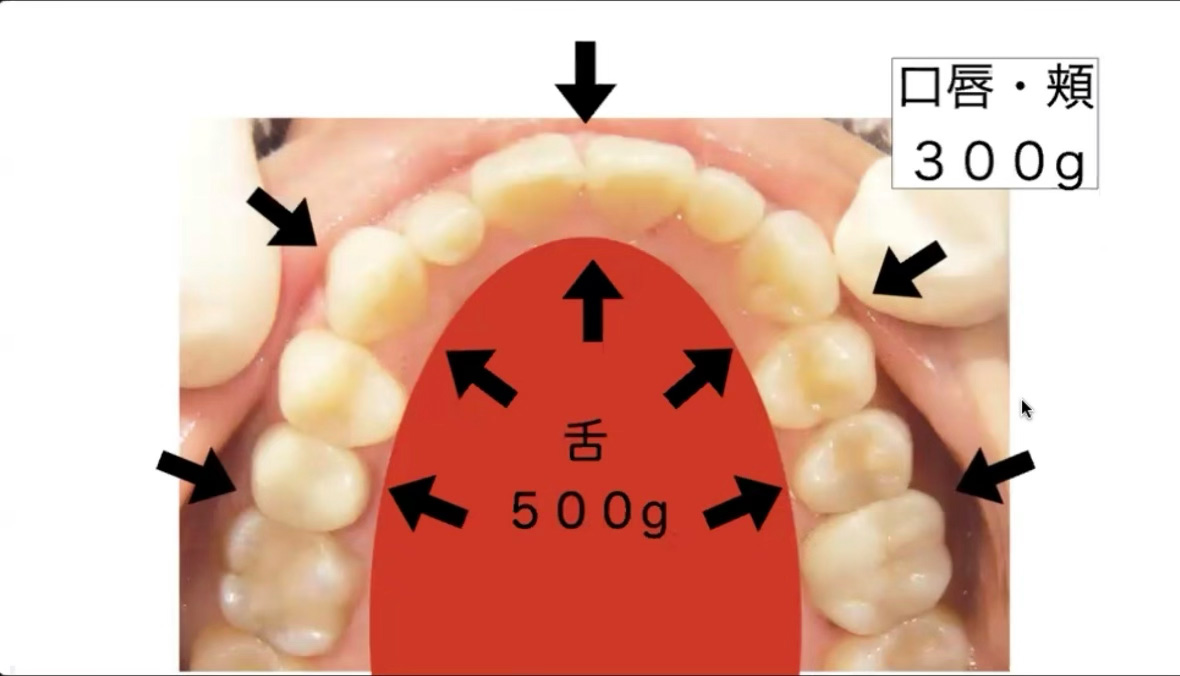

舌の筋肉、特に舌骨筋群は、頸部・体幹・姿勢制御にも関与します。正しい舌の位置や使い方が、特に成長期の子どもにおいて顎の発育や顔貌、姿勢バランスに影響を与えます。

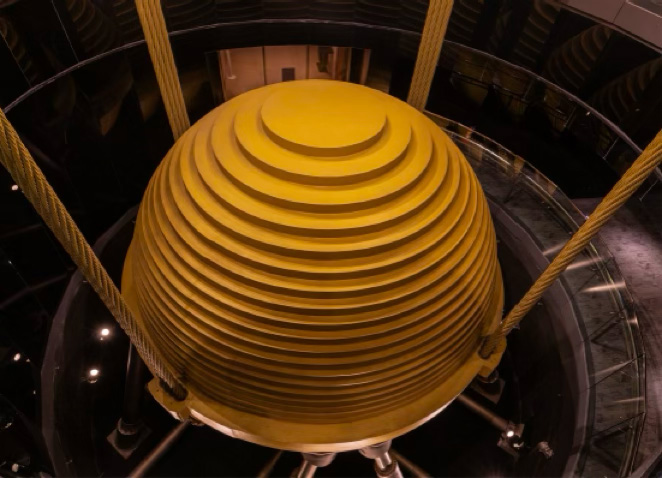

全身のバランスを取るのが舌

舌の機能を列記しましたが、全身のバランスを取っていることにはなかなか気づきませんよね。コラムにも記載しましたが超高層ビルの最上階には、とてつもなく重い鉄球が配置されています。これをチューンドマスダンパーと言います。何のためにあるかと言えば、免震構造のためです。地震の際、揺れと逆方向に重い鉄球が振られることでビルの揺れを防ぎます。生体でも同じことを舌が行っているのです。舌が上顎に付いていることで脳頭蓋を安定させています。舌は本来上顎に付いているのが通常で、舌先は上の前歯の付け根あたりにあるのがノーマルです。もし舌が挙がっていないと、脳頭蓋を支えることが出来ないので代わりに食いしばることで安定させようとします。噛む筋肉は常に緊張状態となります。

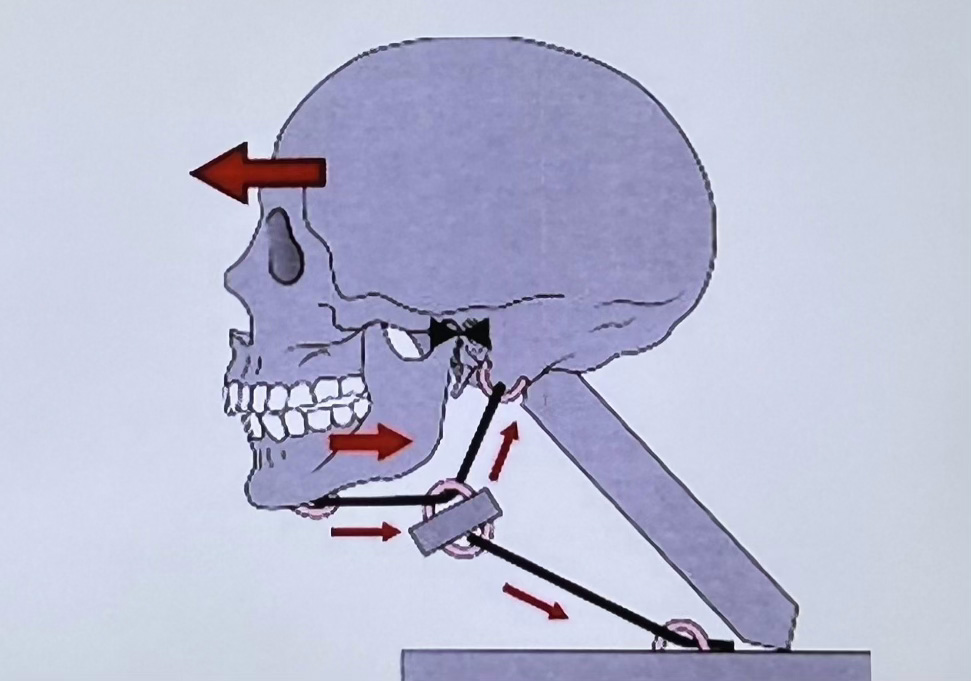

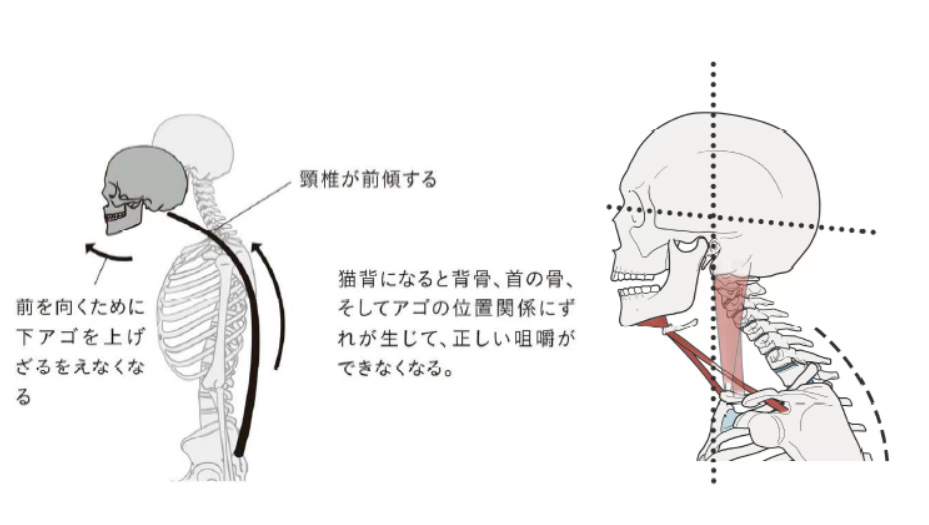

猫背

喉ぼとけあたりに舌骨という骨があって、そこから舌などに繋がる上に向かう筋肉と、鎖骨など下に繋がる筋肉が付いています。それぞれの筋肉を舌骨上筋群、舌骨か筋群と総称します。舌骨もそれぞれの筋群が均衡を取れていれば良い位置にありますが、猫背のように下顎が前に突き出るような体勢になると舌骨上筋群が延ばされます。それを元に戻そうと舌骨下筋群が下方向へ収縮します。舌骨は下方へ引かれます。

首が前に出ることで舌が上顎に付かなくなります。猫背の弊害です。

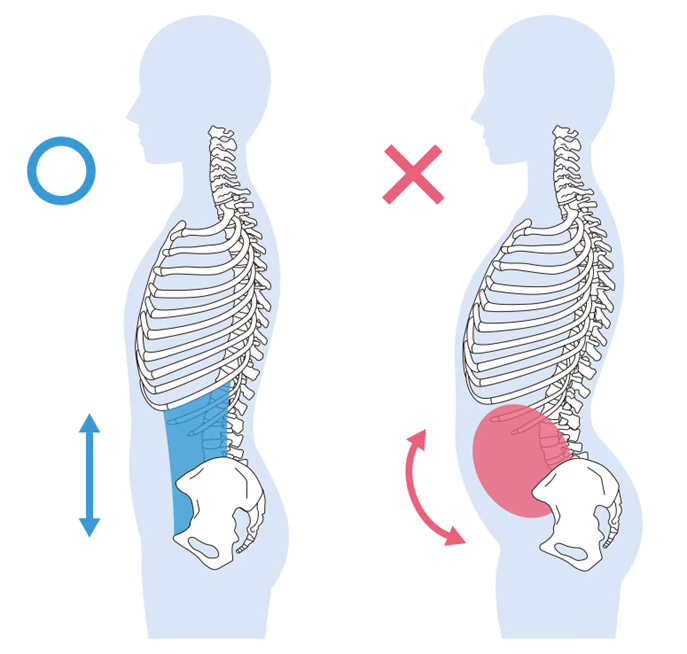

呼吸するために猫背になる

舌が上に挙がらないと、舌は落ちます。落ちると気道を狭くします。気道が狭くなると呼吸しづらくなります。顎を突き出すようにすると気道が拡がります。花の匂いを嗅ごうとする時、顎を突き出しますよね。あれを生きるためにずっと続ける、そんな感じです。下顎が前に出るので、身体のバランスを保つために首だけではなく骨盤も含めて背骨を曲げて是正していきます。肺を収める肋骨も歪みます。

どうして舌が上に付かない?

舌の訓練が哺乳の時にできなかった。それを是正することのできた離乳期にできなかった。哺乳を通して本来使うべき機能を獲得できなかったことが大きな原因だと考えられます。乳幼児期に

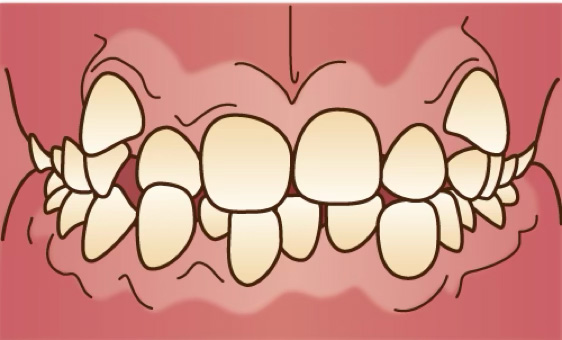

- 歯並びがキチキチだった

- 口ポカンだった

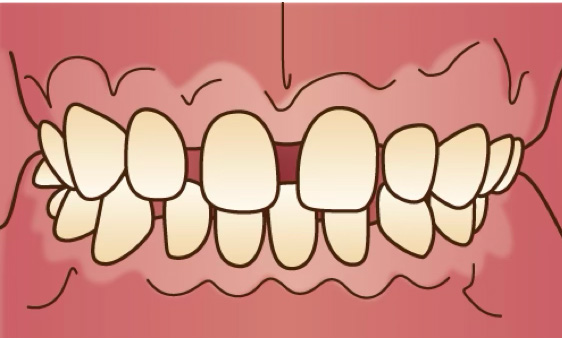

- 咬み合わせが切端咬合ではなかった(過蓋咬合だった)

- 断乳が早かった

- 適切な哺乳瓶の使い方をしていなかった

上顎に舌が付くことで大きく成長し、気道も拡がり鼻呼吸を覚え、5㎏の頭のバランスを取れるようになり、姿勢が正しくなるのです。

小さい時は頭が先に大きくなり、末端に向かって成長していきます。小さい時から舌を含めた上方に問題があって、それが正されないと末端はそれに合ったように成長します。身体は全身スーツで繋がっています。

子どものロコモティブシンドローム

本来は老人に起こっていたものが子供にも起こっています。

片足立ち

両手を広げて5秒間 ふらつかずに左右それぞれ立てるか

前屈

膝を伸ばして指が床に楽に着くか

両手を上に垂直に伸ばす

足を肩幅にして両手を前に突き出し、かかとをつけたまましゃがめるか

これらができない子供が溢れています。身体のバランスが取れないのです。

外遊びや運動習慣の確保

- 1日最低60分の身体活動(走る・跳ぶ・登るなど)

- 足裏をつけて座る、背筋を伸ばす、テレビやスマホの姿勢に注意するなどの生活習慣の見直し

- かかとが固定され、足指が動かせる靴を選ぶ などの足育が必要です。

口腔(歯並び)に問題があれば治しましょう

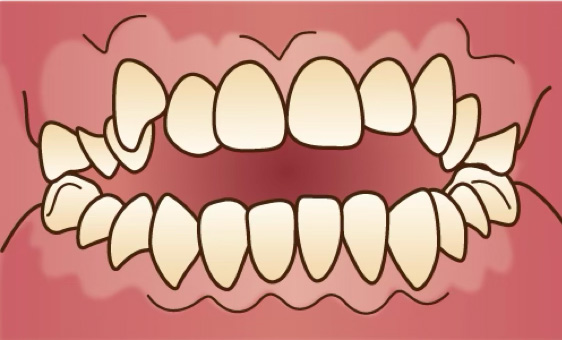

歯並びが良くないと口腔内の容積が小さくなるので、舌の位置が正しい場所に位置付けされません。舌を動かさなくて済みますから、本来の持っている機能がどんどん失われます。失われると、これまで述べたように嚥下、発音、呼吸に悪影響を及ぼします。ですから柔軟な子供のうちに全身のバランスを整えると共に、頭のバランスを取っている舌に問題がないのか、歯並びや噛み合わせに問題が無いかを確認し、なるべく早期に対処することをお勧めします。

舌を動かすことの重要性、その訓練はお話してきましたが、

舌の筋トレをする

歯並びや噛み合わせを治したとしても、舌を機能的に動かせるように訓練をした方が良いことがあります。

いままで機能的に動かしていないのでスムースに舌が動かせないことがあります。筋機能訓練を行う前に、舌をスムースに動かす事前準備が必要な場合があります。口の中の一番下の部分を口腔底と言います。口腔底にへばりついている舌を引っぺがすイメージですね。これを舌剥がしと言います。

舌剥がしの目的と効果

- 舌の癒着をゆるめ、自由に動くようにする

- 正しい舌位(スポット)を保ちやすくする

- 鼻呼吸の習慣化(口呼吸の改善)

- 姿勢の安定(頭位・頚部・体幹との連動)

- 嚥下や発音の改善

- 顎関節や咬合の安定にも好影響をもたらす可能性

注意

過剰に刺激を与えることは避け、徐々に可動域を広げるのが基本です。

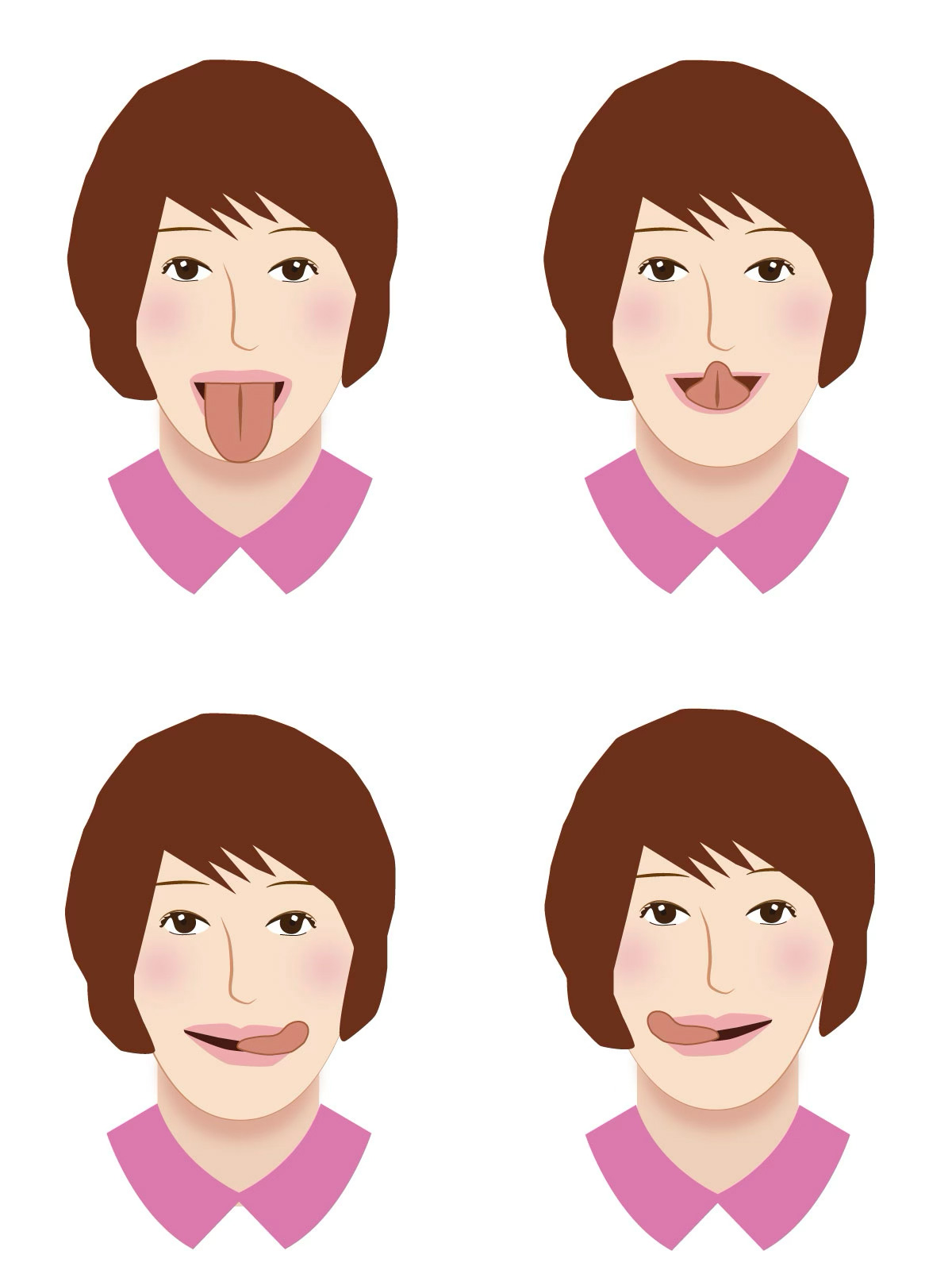

基本的な舌剥がしトレーニング

1.舌を上顎に吸い付けてはがす(ポン)

目的

- 舌の柔軟性を高める

- 舌の筋肉を鍛える(特に舌背・舌根)

- 正しい舌の位置(スポット)を学習する

方法

- 唇を閉じ、歯を軽く噛み合わせる(食いしばらない)

- 舌全体を上顎(前歯の裏側から奥の口蓋)に吸い付ける

- 舌を強く押し当てたまま、力を抜いて一気に「ポン」と音を立ててはがす

- これを10回~30回程度、朝・晩に行う

注意点

音が小さくてもOK(無理に「ポン」を鳴らさなくてもよい)最初から上手くいきません。

舌先だけでなく、舌全体が口蓋につくよう意識しましょう

姿勢を正して行う(猫背にならない)

2. 舌の裏側(舌小帯)をストレッチする

目的

- 舌小帯の柔軟性を高め、舌の前後運動をスムーズにする

- 舌癒着の予防・改善

方法

- 指で舌を優しくできるだけ前方に引き出す。

- 清潔な指(または綿棒)で舌の先を軽くつまむ

- 前方に5~10秒引っ張り、戻す(軽いストレッチ)

これを3セットほど繰り返す

注意点

- 舌小帯が痛むほど無理に引っ張らない

- ストレッチ前は必ず手を洗う、または手袋着用

- 小児や高齢者にはやさしく、遊び感覚で取り入れても◎

3. 舌を使って頬の内側をなぞる(舌回し)

目的

- 舌の側方運動(左右の可動性)を高める

- 頬・口輪筋の協調運動を促進

方法

- 舌を口の中で右頬 → 下唇 → 左頬 → 上唇の内側をなぞる(1周)

- ゆっくり大きく円を描くように

- 右回し・左回しを各5~10回ずつ

注意点

- 力を入れすぎず、できるだけ舌全体を動かす意識

- 唇がめくれないように軽く閉じて行うとなお良し

4. 舌を上下に大きく動かす(鼻先・あご先)

目的

- 舌の上下運動能力を高める

- 舌先の可動域を広げる

方法

- 舌をできるだけ鼻先に近づけて伸ばす(上方向)

- 次に舌をあごの先に向けて下方向に伸ばす

- 上下を1セットとして5~10回程度

注意点

- 舌の根本(舌根)がしっかり動くよう意識

- 舌先だけで行わず、顔の筋肉もリラックスして行う

5. 舌を突き出す・引っ込める練習(補助的)

- 舌を真っ直ぐ前に出し、元に戻す。

- 斜め方向にも突き出すことで筋肉のバランスを調整。

練習のポイント

毎日、少しずつでOK。継続がカギ。全部できなくてもよいです。楽しく続けられる工夫を(歌やリズム体操と組み合わせる、一日おきに訓練する内容を入れ替えるなど)しましょう。

鏡を見ながら行うとフォーム確認できるので、姿勢を整え、鼻呼吸を意識しながら行うと効果UP

うなじのばし、とは?

姿勢を正すエクササイズの一つにうなじ伸ばしがあります。

目的

- 首の後ろ(うなじ)を伸ばして、舌・喉・気道のラインを整えて姿勢改善(前方頭位・猫背の矯正)

- 舌根や舌骨周囲の筋肉の緊張をゆるめ、正しい嚥下・発声・呼吸を促す

- 舌は「首(舌骨)」にぶら下がっている筋肉の塊

- 猫背や前方頭位になると舌根が落ち込み、口呼吸や誤嚥の原因になる

- 「うなじを伸ばす」ことで 舌の土台=首まわりを整え、舌が正しい位置に戻る

- 結果として、嚥下・発声・呼吸・姿勢の全てが良くなる土台づくりになる

うなじのばし(基本バージョン 写真のように前傾ではなく、頭を起こしてください。 )

①姿勢を整える

- 足は肩幅、両手は軽く太ももの横

- 背筋をまっすぐにして、腰を少し反らせる

- おへそを引き上げるようなイメージで「骨盤を立てる」

②あごを引く

- あごを軽く引く(頭を後ろへスライドさせるように)

- 首の後ろ(うなじ)が自然と伸びるポジションになる

- この状態で 3~5秒キープ

③息を吐く+深呼吸

- 姿勢を保ったまま、鼻から息をゆっくり吐き切る

- 吐き終わったら、ゆっくり鼻から吸う

- この呼吸を 3回ほど繰り返す

ポイント

- あごを引きすぎない

- のどが苦しくならない程度に後ろへ引く

- 首を上に伸ばす」意識

- 頭を天井に向かって引っ張られているような感覚

- 口は軽く閉じる

- 歯を軽く合わせ、舌を上顎に当てておくと◎

- 呼吸は鼻で

- 鼻呼吸で副交感神経も活性化されリラックス効果あり

うなじのばしを行ったあとに

- 舌はがし(ポン)はがし

- 舌回し

を行いましょう。身体の正しい軸の中で舌や顔の筋肉をより効果的に鍛えることができます。