目次

唾液を制する者は歯科を制する?

ミミズを見たことはありますか?なかなか最近見ることはないのですが、ときどき駐車場で干からびたのを見たことがあります。ミミズには耳も鼻も眼も、実は脳もありません。でも生きています。あるのは口です。どうにか生きています。口が無いとどうでしょう。口が無いと生きることはできません。口は消化管の一部です。最後は肛門までつながっています。口、咽頭、食道、胃、小腸、大腸です。簡単に言えば一つの管で管の壁を細胞組織で構成されています。管の中に口腔内細菌や腸内細菌などの微生物がいます。

口を構成するのは

口腔は実質的に歯、粘膜(舌、頬、歯肉、口蓋など)で、空洞になっている部分に口腔内細菌、唾液が存在しています。外部からの入ってくる環境抗原(空気中の細菌、ウィルスや食べ物の中の良くないもの)の影響を唾液により受け止めて、歯や粘膜に良い刺激は受け入れ、悪い刺激は改善・遮断をして口腔内の恒常性(身体のバランス)の維持をはかっている高度なシステム、それが口腔です。

4億年前

唾液は人類の祖先が海から陸に上がる過程でできました。ですから約4億年以上前から存在しています。乾燥から身を守れないと陸で生きていけなかったからです。唾液成分の99%が水分です。主に自浄作用、簡単に言えば洗い流す作用を担当しています。残り1%に色々な成分が含まれていて、様々な機能を持ち合わせています。まだすべてが解明されているわけではありません。

唾液の力

消化作用 アミラーゼ

粘膜保護作用 ムチン

緩衝作用 重炭酸塩

再石灰化作用 過飽和なイオン

石灰化調整作用 スタセリンなど

健脳作用 BDNF

抗菌作用 IgAなど

細胞活性化作用EGF HGFなど

抗酸化作用 SOD 尿酸 など

などなど

実は舌の下から薬が吸収されます

ニトログリセリンは狭心症に用いられています。心臓を動かす血管が狭小化して心臓に酸素や栄養が行きわたらなくなり胸の痛みや圧迫感が生じて苦しくなる病気です。そのような時ニトログリセリンを舌の下に置き、溶けるまでそのままにします。あるいはスプレーを舌の下に向かって噴霧します。(症状が出たら座るか横になり、安静にします。立ったまま使用すると血圧が急に下がる可能性があるため注意が必要です)。効果があれば使用後5分程度で効果が表れます。

BDNF

Brain Derived Neurotrophic Factor という物質を舌の下(以後、口腔底と言います。)に投与すると10分以内に脳へ到達することがわかっています。唾液の成分が直接脳に届くということです。口腔底は、薄い粘膜と豊富な毛細血管が広がっていて、直接血液に吸収されます。吸収された物質は門脈を経由せず直接全身血液循環に入ります。そうなることで肝臓での代謝が回避され、即効性が得られるのです。アルコールも一部そこから吸収されるそうなので早く酔う人はそのあたりも関係しているのかもしれません。

唾液の影響する範囲は口腔だけではありません。

唾液の守備範囲はとても広いのです。唾液は1日1~1.5L産生されています。軟口蓋(のどちんこの辺り)、上咽頭、中咽頭では食べ物を円滑に送り込む潤滑剤の役割を果たしています。食道では逆流性食道炎を防ぐ役割を果たしているそうです。(食物、胃液の逆流を押し戻す)

唾液の機能低下が起こると

免疫が落ちる

風邪をひきやすくなる

食べにくくなる(誤嚥性肺炎)

味が落ちる

脳機能を守る力が弱まる

虫歯や炎症が起きやすくなる。

口が汚れて口臭が酷くなる

加齢への抵抗性が弱まる

と言われています。

虫歯と誤嚥と高齢者と唾液

高齢になると唾液腺という唾液を産生する細胞がどんどん減少します。唾液が少なくなると汚れを物理的に押し流すことが減るので、歯に歯垢が残りやすくなります。歯茎が下がり、歯と歯の間に物が詰まりやすくなっているところに加えて自浄作用が減弱しているので虫歯になりやすいのです。また歯茎に炎症を起こすので歯周病にもなりやすいのです。汚れも取れないので口臭の原因ともなります。歯周病よりも虫歯への影響が大きいです。唾液が少ないと円滑に食道へ食べ物を送りにくくなるので誤嚥という問題も起きやすくなります。

唾液の緩衝能

簡単に言えば食後、酸性に傾いた口腔環境を中性に戻す唾液の能力のことを言います。酸性に傾くと虫歯になりやすくなります。通常出ている唾液を安静時唾液、レモンや梅干しなどを思い出して出てきたり、食事をする時に出てくる唾液を刺激唾液と言います。刺激唾液の方が緩衝能は高いです。一般的に女性よりも男性の方が高く、日内変動があり夕方に下降します。唾液による中和で一般的に食後30~40分程度で元の状態まで回復します。この緩衝能は個人において生涯あまり大きく変わりません。

緩衝能が低い場合どうするか

酸性の飲み物食べ物による虫歯のリスクがより高くなりますから酸性の飲食物、甘い飲み物、炭酸飲料、柑橘類には特に注意が必要です。噛み応えのあるものや大きな食材にして咀嚼回数が増えるような食事をするようにしましょう。もちろん正しい歯磨き方法で歯垢や食渣が残らないようにしなければなりません。その上でフッ素入り歯磨剤を活用するとよいと考えます。

口の乾燥を感じた時には唾液量が半減しています。

口の乾燥を自覚するようになった時には既に50%唾液量が減少しています。もちろん加齢により40代から徐々に減少していきます。唾液量を増やすケアが4つあります。それらを一つづつ話していきます。

水分摂取

一回水分摂取を200~250ml コップ一杯を日に5回飲み過ぎは腎臓に負担をかけるので適量ということになりますが、食事でも摂取できているので健康な方で約1Lを目安にしましょう。高齢の方は忘れてしまったり、喉の渇きを感じにくくなっているので、1Lのペットボトルを1日量としておくとよいでしょう。カフェインやアルコールは利尿作用があるのでカウントしません。緑茶もですが、水出しのものであればよしとしてください。

唾液腺マッサージ

耳の前の耳下腺、顎の下の顎下腺のマッサージを自分で各1分10回。 いつでもよいです。継続してし行う必要があります。効果が出始めるのは1か月くらいしてから。すぐに効果は出ません。気長に行ってください。加齢、更年期障害、糖尿病、透析、などに有効とされています。残念ながらシェーグレン症候群や放射線性唾液障害の方には効果が出づらいです。また口呼吸、ストレス、薬剤などでも効果が出ないことがあります。強い力でしなくてよいです。

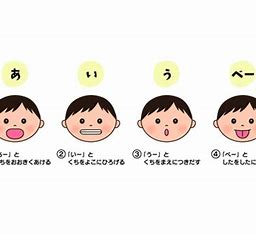

舌の運動

あいうべ体操(大きく唇、頬、舌を動かす)や飴玉ころころ(口を閉じて舌を左右の頬に10回づつ当てる)などの運動を唾液腺マッサージと共に行うことが有効です。

食事

噛むことで刺激を与えましょう。ポイントとして

大きめに食材を切る(包丁をあまり使わない)

硬い物を混ぜる(食感のあるもの)

一口量を減らす(頬張らない)

姿勢を正して食事する

強く噛み込む必要はない

が挙げられます。

日常の食事に取り入れる食材として

イソフラボン (大豆製品) 豆腐 納豆 豆乳 など

ケルセチン(たまねぎ) 生のサラダや炒め物、スープ、みそ汁に入れると良いでしょう

リコピン(トマト)生をサラダに入れる トマトジュースなど

ビタミンC A E D 果物や緑黄色野菜を積極的に摂取しましょう。 オレンジ キウイ ほうれん草 ニンジンなどがおすすめです。

抗酸化食品だけに偏るのではなく、バランスの取れた食事を心がけましょう。飲み物はこまめに補給し、食後に水を飲むことを推奨します。これもすぐに結果は出ません。

口腔粘膜免疫

腸に免疫細胞の7割が集中しています。全部の腸の長さは約7~9mで表面積はテニスコートの約1.5面分あります。全部の皮膚の面積の200倍です。それだけ面積が大きいので外敵である異物が侵入しやすいのです。そのため粘膜に生体防御のために粘膜免疫を発達させてきました。特に消化器の入り口である口腔はとても重要で、できるだけ異物の侵入を防ぐ必要があります。その免疫代表がIgAと呼ばれる免疫細胞です。IgA抗体が感染を予防しています。唾液IgAは加齢で減少します。ストレス、脂質の多い食事、激しい運動、飲酒、抗生物質などでも減少します。減少すると虫歯、粘膜疾患、上気道感染、アレルギーのリスクが高まります。

口腔清掃が能力を高める

唾液の持つ能力を活かすことについてお話してきました。でも、口腔清掃が口腔粘膜免疫を一番向上させています。歯磨きにより口腔の免疫力が回復するからです。毎日の歯ブラシをしっかり行うと共にオーラルフレイルへの備えにもなる唾液のもつ能力の強化に努めましょう。