標準予防策に基づいた感染対策

あらゆる人の血液、すべての体液、汗以外の分泌物、排泄物、損傷のある皮膚、および粘膜には感染性があると考えて取り扱う。

という考え方を基盤に、すべての人に実施する感染予防策のことです。(スタンダードプリコーション)

すべての治療の器具を患者さん毎に使い捨て出来れば良いのですが、残念ながら現実的ではありません。

例えば大きいものでは治療台、小さいものでは歯を削合するタービンと呼ばれる切削器具(ドリルといえばわかりやすいですか)などです。

当院では、使い捨てできる物はすべてディスポーザブル製品を使用しています。

大型機材への対策

治療台やレントゲン、CT撮影機は患者さん毎に拭きあげを行っています。

スタッフが触れる部分についてはディスポーザブルカバーなどで予めシーリングしておき、使用後にそれらを剥がしてから拭き上げを行っています。

医療器材の洗浄 消毒 滅菌について

消毒と滅菌の違い

感染のリスクを無くして器具器材を安全に利用するために消毒や滅菌を行います。

洗浄

汚れや目に見える不純物(血液や歯科用セメントなど)を水や薬剤で物理的に取り除くこと。

出来る限り目に見えるものをまずは取り切ることが基本です。

消毒

微生物(細菌やウイルス)を減らして感染のリスクを下げること。アルコール消毒をイメージすると分かりやすいですね。

ただし、一部の微生物は残る可能性があります。

滅菌

全ての微生物(細菌、ウイルス、芽胞を含む)を完全に死滅させることを滅菌と言います。無菌状態を作りだします。

医療用器具を高圧蒸気滅菌器(オートクレーブ)で処理します。

使用目的、器具の性状、特性に合わせて分類しそれぞれに応じた感染予防処置を行います。

当院の感染予防の流れ

使用後に器具器材の分別を行い付着物の除去と超音波洗浄を行います。

そして消毒するもの、滅菌するものに分けて処理していきます。(性質、形状、に合わせて洗浄、消毒、滅菌、保管の工程を決めています。)

1. 消毒 乾燥 保管

2. 乾燥 包装 滅菌 保管

滅菌器

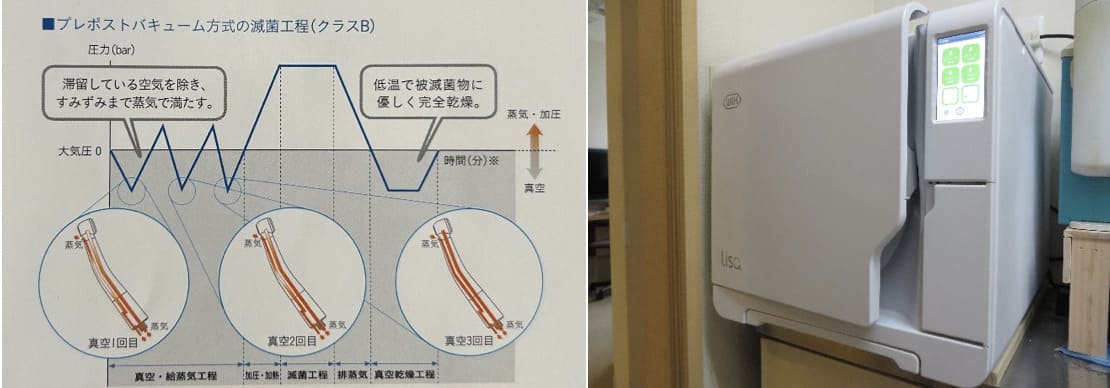

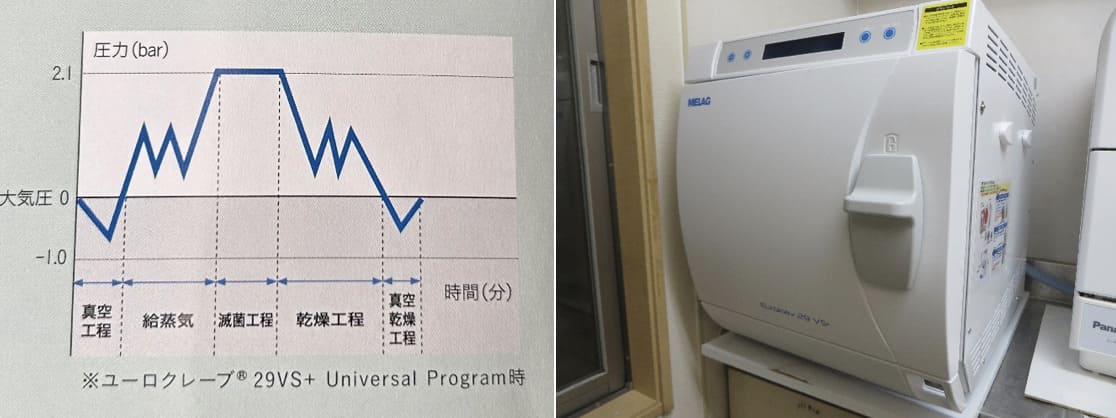

滅菌器は3種類に分かれます。

| Class N | 管状部分のない器具の滅菌 真空状態を作らないで滅菌する 表面だけの滅菌 |

|---|---|

| Class S | 管状になっている部分のある器具でも滅菌可能 真空状態を1回作って細部まで滅菌する |

| Class B | 管状になっている部分のある器具でも滅菌可能 真空状態を数回作って細部まで滅菌する |

クラスB

クラスS

真空状態の中では微生物は生きていけません。

真空状態を作り出して感染の元になる微生物を殺滅することが感染予防です。

歯を削る機械(歯科用タービン)はとても細かい管が中にあります。

その中まで真空状態にして滅菌できる滅菌器はClass BかClass Sの滅菌器です。

BとSの違いは、真空状態にする回数が異なることです。

回数が多いのがBで、滅菌能力としてはBが上になります。

当院はクラスBとクラスSの滅菌器のみ設置しています。

クラスNで問題ない器具器材もクラスSの滅菌器を使い、万全を期しています。

保管のために滅菌前にパッキングするものもあります。

パッキングしてもなお奥深くまで滅菌できる能力をもっているのがクラスBの滅菌器です。

クラスSも条件によりパッキングしても問題なく滅菌できます。

飛沫について

治療時にはどうしても細かな飛沫が発生します。

歯を削る時、義歯などを削合する時など口腔外バキュームを使用して飛沫の管理をしています。

少々うるさいですがご容赦ください。

換気について

院内の換気についても、室温調整は必要なのですが換気には気を配っています。

午前・午後の診療前後に窓を大きく開け換気しています。

換気も基本的な事柄です。

このように、考えられるだけの院内感染対策をcovid19が流行する随分前から行っています。

安心してご来院ください。(日本口腔感染症学会 院内感染対策認定医として2013年に登録されています。)