目次

脳幹の役割

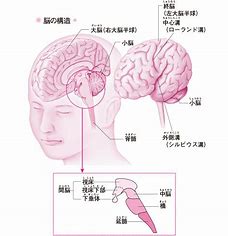

今回は脳の話をしていきます。噛み合わせと姿勢と脳には関係があるのです。こじつけではありません。順に説明していきます。脳幹は生命維持の脳です。自律神経の調節やホルモンの分泌、呼吸や反射などを司っています。ここだけが機能している状態がいわゆる脳死状態です。生命維持と言っても難しいので具体的に脳幹の働きを言うと

血流、血圧、心拍数、血糖の調整

睡眠欲、食欲、性欲などの調整

体温の調整(体内水分も)

自律神経の調整(内臓のコントロール)

怒り、恐れ、不安感等のストレスの調整

記憶、判断、言語判断などです。

このように脳幹が、“生きる”、という部分をコントロールしています。ヒトの組織は血液を通して栄養を受け取って活動をしています。末梢の血管が目詰まりして栄養供給が絶たれると機能しなくなります。今年、元プロ野球選手で中継ぎ投手として、近鉄などで活躍した佐野慈紀さんが、糖尿病を起因とする感染症によって右腕を切断したというニュースがありました。凍傷は血管が寒さにより収縮して、末梢まで栄養が長期間行き渡らないため、生命保持のため止む無く切り離すことになるのです。

脳へ栄養供給する椎骨動脈

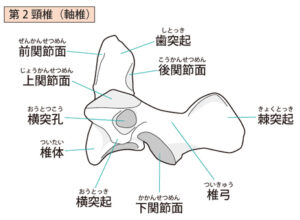

脳は大切なところですから多く血液が供給されます。その中の一つに椎骨動脈というのがあります。首の骨は頸椎と言います。頸椎は上から7つあります。一番上は頭蓋の真下にあります。別名、環椎と言います。頭を支える働きをします。その下、2つ目を軸椎と言います。頭の回転に大きな役割を果たします。3番目から7番目までの頸椎は同じような形をしています。頸椎の左右両側を脳に向かっていく動脈が椎骨動脈です。正確には第6頸椎から第1頸椎にかけて左右の横突孔内を貫通していきます。

脳底動脈が枝分かれして脳の各所へ

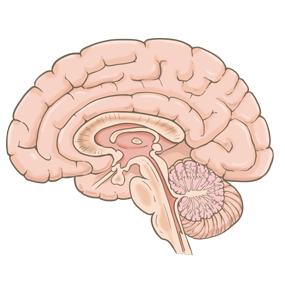

椎骨動脈が脳幹部に入ると左右それぞれの延髄の前外側を上行し、延髄と橋の境界の高さあたりで左右の椎骨動脈が合流して脳底動脈になります。脳底動脈から分岐した血管が脳のさまざまな部分に栄養を供給しています。脳幹に栄養を供給しているのが椎骨動脈です。視床、側頭葉、海馬、前頭前野などに分岐します。聞いたことがあるかもしれませんね。簡単にその役割を記します。

視床

視床は、感覚情報や運動情報を統合し、脳の他の領域に伝達する中継地点という役割を果たしています。この視床が正常に機能しないと、感覚や運動の情報伝達が混乱し、感覚障害や運動障害、さらには意識や情動の異常が引き起こされてしまう可能性があります。

側頭葉

側頭葉は、聴覚処理や記憶、言語理解、情動に関与しています。側頭葉に損傷や機能障害があると、聴覚や言語理解、記憶、情動に関連した問題が生じると言われています。

海馬

海馬は側頭葉にあって、記憶の形成と空間認識の役割を担っています。海馬の機能が低下すると、新しいことを覚えにくくなったり、空間的な記憶が難しくなる可能性があると言われています。

前頭前野

前頭前野は脳の前頭葉の前部に位置し、意思決定とその計画立案、感情の制御、社会的行動の遵守、状況に応じた思考と問題解決、注意力と集中力を発揮する、などを司る大変重要な脳の領域です。

きちんと脳へ十分な血液供給がされているか

左右の椎骨動脈が合わさって一つの脳底動脈になります。その血流量は頸椎の角度により左右の流速が変わります。血管が圧迫されると流量も変わります。脳の恒常性を保つためには血流は等量、等速が望ましいのです。頸椎が左右、前後に曲がったりズレていると左右のバランスが崩れるので脳にとってはよくありません。頸椎を正しく位置付けしておくことが大切です。

第二頸椎(軸椎)の役割

首を左右に回す回旋運動をサポートする

頭部が回転しても安定した姿勢を維持する

頭部の自由な動きを可能にする

これらの役割を果たすのが第二頸椎です。そのため軸椎は特徴的な形をしています。歯突起という名の付いた突起があります。背骨なのに、歯という名の付いた解剖名が現れます。ちなみにですが、英語を和訳しているので日本人がつけたわけではありません。軸椎に問題があると、首の動きの制限や姿勢にも問題がでてきます。シビアになると、神経を圧迫して痛みやしびれなどの症状を引き起こすこともあります。

歯突起を正しく成長させる

第二頸椎が完全に骨化し完成するのは思春期です。それまでは完成していないということです。歯突起は軟らかくて変形します。思春期まで正しい姿勢を維持できないと変形して完成してしまいます。そうなるとそれから先ずっと姿勢の保持に問題がでるということです。正しい形の歯突起を作るにはどうすればよいでしょうか。

哺乳期

正しい授乳をすることです。初期は首も座っていないので難しいですが、ある程度の時期になったら縦抱きにして授乳するのがよいです。皆さんもそうかと思いますが、寝ながら飲み物を飲むのは難しくないですか?赤ちゃんでも同じです。横抱きの授乳では赤ちゃんは苦しいですが、赤ちゃんは頑張ります。飲みやすい体勢を作りましょう。添い寝乳もあまり好ましくありません。哺乳瓶も、最後の残りを与える時に持ち上げると赤ちゃんの顎が上がります。上向きに飲むのは苦しいのと同時に首が後傾します。軟らかい歯突起の変形につながってしまいます。哺乳瓶の形態の選択も重要です。

離乳期

離乳食の与え方には気を付けてください。上向きになる食べ方はだめです。顎先が上がる食べ方だと首が後ろに傾きます。この姿勢が続くと歯突起が変形します。スプーンをきちんと地面と平行にしてください。顎が上がっていないか必ずチェックです。普段離乳食を与えない方にも伝えてください。上を向いて食べるのは大人でも食べられません。

抱っこの仕方

小さいうちは横抱っこですが、縦抱っこする時は注意が必要です。体が丸くなる方向なら良いのですが、頭が後傾して口ポカンになるのはよくありません。歯突起の変形のみならず口ポカンの原因になります。口ポカンは口呼吸になりますし、大きく口が成長しないので歯並びも悪くなります。

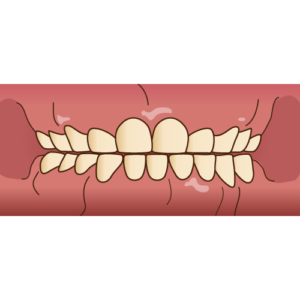

幼児期

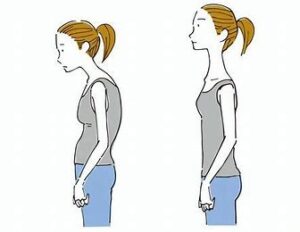

乳歯の時、前歯はすきっぱで、上と下の前歯が噛んだ時に全部見えているのが正常です。奥歯で噛んだ時に下の前歯が半分以上見えないとか、受け口とか、歯並びがキチキチだと正しく口が成長していないということです。咬み合わせが正しくないと呼吸しにくいので口呼吸するようになります。口呼吸になると顎を前に出して気道を大きくし、呼吸しやすくしようとするので猫背など姿勢が悪くなります。姿勢が悪くなると頸椎が前傾しますから椎骨動脈に影響し、脳への血流にも影響します。口腔を正しい成長させるため咬み合わせの改善していくべきです。

学童期~思春期

咬み合わせが良くないとズレを正すために頸椎をずらして姿勢を保とうとします。そのため姿勢が悪くなります。受け口、八重歯は上顎が正しく成長していないことで起こります。下顎が出ているのではなくて上がちゃんと成長しないで受け口になっていることがほとんどです。八重歯は上顎が劣成長で、そのあおりを受けて下顎も成長出来なくて歯が並ばないのです。上顎の成長は10歳でピークを迎えます。男児は18歳頃まで女児は15歳頃まで続く成長期に、口腔を正しく成長させて咬み合わせを正すことが大切です。歯突起を正しく成長させるために正しい姿勢を保持しなければなりません。正しい姿勢を保持するために正しい咬み合わせが必要です。

今からでも出来ることはある

正しく成長して、正しい咬み合わせで正しい姿勢を保持していくことができれば、呼吸に問題も起こらず、脳への酸素供給、栄養供給が最大限されることになります。赤ちゃんからの積み重ねが今に至っています。そのとき出来ることがあれば是非取り組んで下さい。